2009�N10��11��(��)

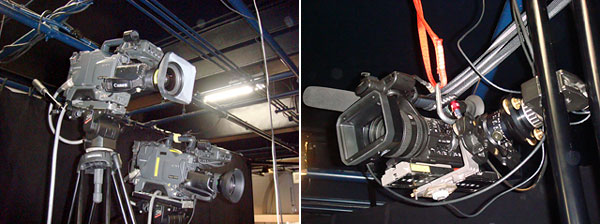

HDV�X�e�f�B�Ƃ��������������B ����ł̃Z�b�g�A�b�v���q���ɍs���A�O�r�g�p�Ƃ̌��p�ɂ��_��ɑΉ��ł���B������P�n��������w�̓��w�ē��̎B�e�ɂ��O���C�h�J���𑽗p���邪�A�^�C�g�ȍ��Ղ����Ȃ������͂����B ��̎ʐ^�ł͂g�u�q-�y�P�i���g�p���Ă��邪�A���͂g�u�q-�y�T�i�����C���ł���B��Ђ̃T�C�g�ɃO���C�h�J�����Љ���y�[�W������B �C�O�̂s�u�f�������Ɩw�ǂɃX�e�f�B�V���b�g���g�p����Ă���B����������O�i�L�p�����Y�ɂ�郏�C�h�V���b�g�j�ł͂Ȃ��A���Ȃ�^�C�g�ȃT�C�Y�ł̃t�H���[�ł���B�g�u�q-�y�T�i�����C���Ɏg�p���闝�R�������ɂ���A�y�P�i�ł͏o���Ȃ������A�C���X�̃t�H���[���k�`�m�b�łu�d������ł���_���B�g�c�u�ɂƂ��Ăq�l-�P�O�O�O�a�o�̉��l�͔��ɑ傫���B �����[�g�R�}���_�[������[���R�[�f�B���O�A�l�X�ȓ��@���p�ȂǁA�g�c�b�`�l�ł͑�|����ɂȂ肷������̂��g�c�u�ɂ���đł��o��������y�H���𑽂��̃N���C�A���g�ɕ]�����Ă��������Ă���B |

2009�N10��10��(�y)

�q�l�|�P�O�O�O�a�o�Ƃ����L�[���[�h�ł̃A�N�Z�X�B���t�[�̌������ʂɉ�Ђ̂v�d�a�̃g�b�v�y�[�W���q�b�g���Ă����BHVR-Z5J�ERM-1000BP�EVCL-HG0872K���n�C���C�g����Ă���B  �O�r�ɒ��t������ꍇ�A�r���e�������̃p���_����������̂ŁA�I���W�i���̃p���_���g���B   �J�����}���ƕʂɂu�d���t���ꍇ���q�l�|�P�O�O�O�a�o���P�O����R�O���̒��ڂk�`�m�b�P�[�u���Ŏg�p����B�܂��A���l�J���������u���삷��ꍇ�ɂ��q�l�|�P�O�O�O�a�o�͗L�����B�ʐ^�͂T�b�`�l�X�C�b�`���O���^�̍ۂɂb�`�l�T�Ƃ��Ăy�T�i���g�p�����B�y�T�i�̑���͂u�d�삩��R�O���̂k�`�m�b�ōs���Ă���B   �A�C���X�����Y�[���A�t�H�[�J�X�����ł͂Ȃ��A�z���C�g�o�����X�A�s�N�`���[�v���t�B�[����G�N�X�e���_�[�A�V���b�g�g�����W�V�����A�^�C���R�[�h�ȂǁA�S�Ă̑��삪�s����B�������Y�[�~���O���Ȃ���A�C���X��G��ƃY�[�~���O����܂��Ă��܂��B�܂蓯���ɓ�̂��Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓_�����������p�̃J���������[�g�ƈقȂ��Ă��邪�A����������đ��삷����邱�Ƃ͂Ȃ��B �g�u�q�|�y�P�i�̌�p�@�Ƃ��Ăy�T�i��I�ő�̗��R�������������ꂽ�q�l�|�P�O�O�O�a�o�ł���B �Ŕ����i100,000�~�͖{�̂̂P�^�T�̉��i�����A����������Ƃ��邩�A�����Ƃ��邩�͎d���̓��e���悾�Ǝv���B |

|

�����N���̘b�B http://www.dvdservice.jp/index_blog.html ���̃u���O����ꂽ��Ђ̃h���C���G�C���A�Xdvdservice.jp���Z�����Ă����悤�ł���B���Ă��ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��B |

2009�N10��08��(��)

|

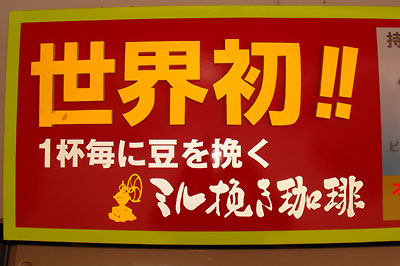

�A�h�}�C�� �~���҂��R�[�q�[ ���C�u�f�� �{���Ƃ��������B �A�h�}�C�� �~���҂��R�[�q�[�Ƃ͍������H��SA��a�@�̎��̋@�R�[�i�[�ɂ���u�R�[�q�[�����o�v������Ȃ���R�[�q�[�����Ă���鎩�̋@�ł���B  ���̋@�ɂ́u���E��!!��t���ɓ���҂��~���҂�����Ƃ���B  �����͂��̎��̋@�̒����ɂ���t�����j�^�[�̃��C�u�f�����B�͂����ă��C�u�Ȃ̂��A����Ƃ��������[�ɘ^�悳�ꂽ���̂Ȃ̂��H�@�@�@�����������p�ł���B �ȑO�ɏ㍂�n�֍s�����A���SA�Ń����e�i���X���s���Ă���l�������̂ł̂Œ��������Ă�������B  ���Ȃ�̂����A�����W�̉�Ђ������œW������s�������ɃJ�����}�����t���J����3��ƍ��킹�āA�R���x�A��t�g�ɑ�R�̐e�w�J���������t���ăX�C�b�`���O�������Ƃ�����B �u�����Ȃ����̂������Ă���v�Ƃ������ƂŃN���C�A���g�◈��҂ɑ�ϊ�ꂽ���Ƃ��v���o���B |

2009�N10��07��(��)

|

YouTube�ł̌������ʂ��ǂ��Ȃ��Ă���B ����A�b�v�����u���̎Y���v��u�n�����v���Ƃ��ɑ�P�ʁB�����āu�^�J�n���v���P�ʂŏオ���Ă���B ���̂��ꂪ�C�ɂȂ������Ƃ����AYouTube���`�����l���̃v���t�B�[����SVS�s�N�`���[�Y��URL��\�L���Ă��āAYouTube����A�N�Z�X���Ă����l���������������������炾�B �z�[���y�[�W�̃L�[���[�h�Ɠ��l�AYouTube�ł̓��於�A������Ȃǂ��ɉ�����SEO���l����K�v�����肻�����B |

2009�N10��03��(�y)

|

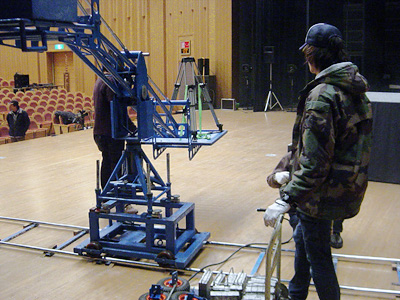

�u�r�f�I ���[���h���[�v�Ƃ����L�[���[�h�ł̌����B���ɂ��u���[�� �h���[�v�u�^�C���h���[�v�����āu���m���[���h���[�v�ȂǁB�����āu�~���[PROJIB�v�u�~�j�W�u ���i�v�������Ă����B ����������@�ƌĂ����̂ŁA�B�e�p������@�B�ł���B �ʐ^�͍ł���ʓI�ȃ��[���h���[���B  �����Ɍ����鏰���O�r�h���[��]�����Č���Ƒz���ȏ�ɗh���B�傫�Ȏԗւ̃^�C���h���[�ł������ȏꍇ�͂�͂背�[���h���[���K�v�ɂȂ�B�������B�e�������Ń��[����~���̂ł͎��Ԃ��|���肷���邵�A���I�ȋZ�p���K�v���B  ���[���͖�O���P�ł��~���B    ���@�Ƃ����Ƒ�|����ő�ςȂ悤�����A�����ɂ������u���m���[���h���[�v�Ȃǂ͂���y�ȓ��@�ł���B    �~�j�W�u�ł̓w�b�h�̑��삪�蓮�ɂȂ邽�ߍ����A���O���ł̃J�������[�N�͋�肾�B���������ꍇ�ɂ̓~�J�~�̃����R���w�b�h���g�p���AHDV�J�����������[�g�R�}���_�[�ő��삷��B  �����Ă����ƃ_�C�i�~�b�N�ȓ������K�v�ȏꍇ��JIMMY�W�u�ɂȂ�B  ����͑S�ă����[�g�ōs���B�I�y���[�^�[�͗F�l�̃J�[���[�T�[�n���̃X�|���T�[�������m�В��B  �B�e�ł͗l�X�ȓ��@���g�p���邪�A���o��ǂ������J�b�g���K�v�ł��邩�ɂ���ēK�ȑI�����K�v�ł���B���@���g�����ʂƁA����ɕK�v�Ȏ��ԂȂǍ��Ռv����d�v�ɂȂ�B �Ō�̎ʐ^�̓��[���Ȃǂ�~�����Ɋ��炩�Ȉړ��V���b�g����������O���C�h�J���B�J�����ȊO�ɑ����̓��@�������ăr�f�I���������邱�Ƃ�m���Ă��炦�K���ł���B  |

2009�N09��28��(��)

|

L-4E3-2P�Ƃ����L�[���[�h�B ����̓J�i���d�C�̓d���V�[���h�}���`�}�C�N�P�[�u����2�{��Z�߂����̂��B4ch��L-4E3-4P�Ɣ�ׂ�Ɣ��ɍׂ��B    ���Ȃ݂��m�C�g���b�N �J���[�u�b�V�����O�O�b�Ă݂��Ƃ��뎄�̃u���O��FieldReport�������ς��q�b�g���Ă����B |

2009�N09��23��(��)

|

���̎Y����Yahoo!��2�ԖڂɃq�b�g���Ă����B �q�b�g���Ă����̂�2007�N10���ɃA�b�v����FieldReport�����A���N���܂������B��ɍs���Ă����B����V���������YouTube�ɃA�b�v�����̂ł����������������B �����̈����܂�Ő��ł̂悤�����A����͂܂��ɒm����̈��̎p�ł���B ���̎��̗l�q�Ƌ@�ނ̏Љ��FieldReport�ɃA�b�v���Ă���B�����̂�����͂ǂ����B ------------------------------------------------------------- �����������Ւlj������B�u�n�����̗��`������`�v ��Ŋ뜜�P�`�ނɎw�肳�ꂽ�n�����B�N���L���Ȑ�����ł̓n���� ����Ɏ���A�������C�Ȏp�����邱�Ƃ��o����B�r�f�I�ł͎��ꌧ�Č���������̒n����ɐ�������n�����̎p��~�ԑ����n�C �r�W�����ŏЉ�Ă���B �Ȃ��A�g�p�y�Ȃ͂��ׂĒ��쌠�A�g�p���A���̑��אڌ��������ς݂̂��́B�f���̕ҏW���e��SVS�s�N�`���[�YPR�o�[�W�����ƂȂ��Ă���B |

2009�N09��15��(��)

|

HVR-MRC1K ����m�FCF�J�[�h�ƌ��������������B �\�j�[�̃������[���R�[�_�[�Ɏg���킯�����A�����g���Ă���̂̓g�����Z���h�ƃV���R���p���[���B  ���݂R�QGB���W���g���Ă��邪�A����ł�P2��SxS���y���ɏo����Ȃ��B�����ă������[�ɑ���͂��ȕs���̓e�[�v�Ƃ̓����L�^�ʼn������Ă���B �����Ă�����̃V���R���p���[�B  ����̌����Ńq�b�g�����y�[�W�ɘ^�掞�ԂȂǂ��ڂ��������Ă���B |

2009�N9��15��

| �L���� |

�R�����g(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM / �R���s���[�^�E�h�s�n |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM / �R���s���[�^�E�h�s�n |

2009�N09��10��(��)

|

���܂ɂ̓u���O�̍X�V���E�E�E�E�E�E [�R�C���h���C�o�[]�������B ���B���R�C���h���C�o�[���g���ꍇ�͊T�ˎO�r�Ƀt�l�i�J�����A�^�b�`�����g�j�����t���邽�߂̃w�\�i�_�{�j�ɂ���l�W����ߕt���鎞���B�ȑO�ɂ����������A100�~�ʂł͏��a�̂��߂Ƀg���N���������B���Ƃ�����500�~�ʂł͌a���傫�����ăr���e���̃X���C�h�v���[�g�Ɗ����Ă��܂����Ȃ��B �����ŃR�C���h���C�o�[���𗧂B  �I���W�i����TRD-45�Ɣ�r����Ƃ��Ȃ�ׂ��Ȃ��Ă���B  �h���C�o�[�S�̂̎ʐ^�ł���B  ���̉�Ђł͐�������������A�����̉�Ђ����������h���C�o�[��p�ӂ��Ă���킯�ł͖����B�t���[�œ����J�����}���̏ꍇ�ɂ̓����Y�N���[�i�[��C���[�t�H���ƈꏏ�Ɏ�����Ƃ��Ď����Ă����Ɨǂ����낤�B��������N���J�o���ɓ����Ă���B ���̃h���C�o�[�̐���L�����R�`���ɃA�b�v���Ă���B�����ƕ֗��ȃh���C�o�[���B |

2009�N08��08��(�y)

|

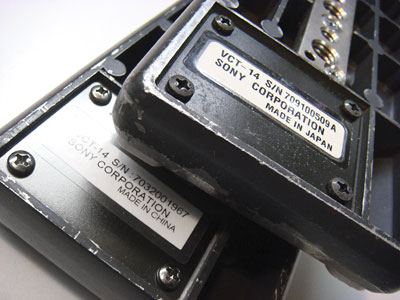

�@�ނ�����Ȃ��̂Ń����^����Ђ�HDCAM���肽�B�J�����̓\�j�[��HDW-790�B�J�����̕i���͑f���炵�����A�������Ƀ\�j�[���B�\�����Ȃ��B ���āA���̎ʐ^�����Ă������������B  �����ꖇ���ׂĎB�������̂����̎ʐ^�B�オ���L���Ă�����̂ŁA���������^���ɕ������Ă������́B  ���^���Ⴄ�̂��B�_�C�J�X�g���Ȃ̂œ��R���^���K�v�ɂȂ邪�A���̓�̐��i�͌^�Ԃ��������ł����Ă��S���Ⴄ���i���Ǝv�����B�x�[�J�����ォ��g���Ă���t�l���������A�S�ăv���[�g�������^�C�v�ł���B �Ⴂ�̌����͎��̎ʐ^�����Ă���������Έ�ڗđR���B  ��ɏo����2���̎ʐ^�̂��ꂼ���Ɏʂ��Ă�����̂�Made in Japan�ł���B1���ڂŌ����Ύ����������i��j��Japan�ō����i���j����China���B�ȒP�Ɍ����ƃ��C���������ċȂ����Ă�������������ł���B  �J�������O�r�Ɏ��t����A�^�b�`�����g�͉掿�ɉe��������̂ł͂Ȃ����A����1000��������J���R�[�_�[��^���Ɍ����ĎB�e���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ������B���̍ۂɃt�l�ƃJ�������Œ肵�Ă�����̂�M4�̃l�W1�{�ł���B�^�C��1�����������������ŃX�y�[�X�V���g������@�ɕm�������Ƃ��v���o���Ă������������B �C�O���Y�����炱�����Ȗ��ȕi���Ǘ����]�܂��̂ł͖������낤���B |

2009�N07��20��(��)

|

BOOMCAM�Ō�������Ă����B 2009.8.31�NjL�FBOOMCAM�̓��݃T�C�g��WEB�Ɍf�ڂ����BBoomCam�T�y��BoomCam�U�A�B�e�T���v���Ȃǂ��f�ڂ��Ă���B�����̂�����͂����������������B  �\�j�[�̓��J��HD���ƂĂ��C�ɓ����Ă��āA������̂܂܂ł��l�X�Ȏd���ɖ𗧂J���������A���̎���͈͂����g�������Ƃ̑z����BOOMCMA����̃X�^�[�g�������B    ���݂���BOOMCAM�𐅒��g�p�Ń`���g�������[�g�o����BOOMCAM�U�̊J���Ɏ��|�������B�قڐ}�ʂ͊������Ă��Ă��Ƃ͕K�v�ȍޗ����W�߂ĉ��H���邾�����B�������~������܂ł̓X�P�W���[�����l�܂��Ă��č�����o���ƎB�e�A�ҏW�̋Ɩ��Ɏx����������B�~�x�݂̊y���݂ɂ���̂��ǂ������ł���B |

2009�N07��11��(�y)

|

�X�[�p�[���C�u�X�C�b�`���[�Ƃ����������������B ���i���Ƃ��ĂȂ̂��A���C�u�X�C�b�`���[�ŕ����Ȃǂ��X�[�p�[�C���|�[�Y���邱�ƂȂ̂��͔���Ȃ��B�X�C�b�`���[�ŃX�[�p�[���悹��ꍇ��EXTKEY��������DSK�ő}������B ����SD�ŃX�C�b�`���O���s���ꍇ�ɑ��p���Ă���p�i�\�j�b�N��AW-SW350�̏ꍇ��DSK��������Ă��Ȃ��̂ŊO���L�[���g�p����B  ���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�16�F9�̃��C�h��ʂŎg�p����ꍇ�Ƀp���[�|�C���g�̏c�����16�F9�ɂ���K�v�����邱�Ƃ��B1024�~768�̏ꍇ�͍��E�����k�����X�N�C�[�Y�ɂ���B �]�k������ʃA�X�y�N�g�ł悭�u�c����16�F9�v�ƂƂ������c����Ƃ������ƂȂ�9�F16�ł���A16�F9�Ȃ牡�c��ł͂Ȃ����낤���B �u�c����16�F9�̃��C�h��ʁv�̌����������ʂɎg���Ă���̂ō��X�ł͂��邪�B |

2009�N07��03��(��)

|

�u�r�f�I�B�e ���j�^ �w�b�h�z���v�ł̌����B �B�e�ŃJ�����}�����w�b�h�z�����g�����Ƃ͋H���B���ʂ̓C���z���������B���̒��ōł��悭�g����̂��A�V�_�����̃C���z���ł���B  �A�V�_�����̃C���z���̉��i��1500�~���炢�ŁA�Ɠd�p�̂��̂ɔ�ׂ�Ə����������A�C���z���{�̂ƃP�[�u�����R�l�N�^�[���ɂȂ��Ă��ăP�[�u������ς�����o����B���ʂ͖��邢�O���[�̂��̂������悤�����A���F������B�C���s�[�_���X��8���̂��̂���A200�����x�܂ł���A�J���R�[�_�[�̎d�l�ɍ��������̂�I�Ȃ�����x�����Ⴉ�����肷��̂Œ��ӂ��K�v�B�����g���Ă��鍕���C���z���͏H�t���̃��W�I�Z���^�[�Ŕ����Ă���B �J�����}�����w�b�h�z�����g�����Ƃ͋H�Ə������̂͗����^�C�v�̃w�b�h�z����������Ԃł̓J���R�[�_�[���̃��j�b�g���ז��ɂȂ邽�߂����A��������͂������w�b�h�z���ł���B���̉�Ђł͈ȑO�\�j�[��MDR-7506���g���Ă������A�ŋ߂̓p�i�\�j�b�N��RP-HTX9��W���I�Ɏg�p���Ă���B  RP-HTX9�̂��Ƃ�FieldReport�ɏڂ��������Ă���B ���ݎ��̎B�e�p�����o�b�O�ɂ̓f�W�J����DSC-T100�ABNC-PIN�ϊ��R�l�N�^�[�ABNC�pJJ�A�r���e���h���C�o�[�A�����h���C�o�[�A�����Y�N���[�i�[�A�J�b�^�[�i�C�t�A�u���A�[�̂ق��ɃC���z���A�W�����~�j�ϊ��A�_�v�^�[�A�p���_����������փS���ȂǁA��Ɏ��x�����E���Ă���B�f�l�������瓐���H�Ǝv��ꂻ�����B�x���ɐE���������ΐ����ɋ�J������̂���ł���B |

2009�N06��26��(��)

|

�u�V���b�g�g�����W�V�����v�������B �V���b�g�g�����W�V�����Ƃ̓\�j�[�̖����pHDV�J���R�[�_�[HDR-FX1�ȍ~�ɔ������ꂽ�Ɩ��p��HVR-Z1J�AA1J�AV1J�AZ7J�AZ5J�A������XDCAMEX��EX1�AEX3�Ȃǂɍ̗p���ꂽ�Y�[���A�t�H�[�J���A�A�C���X�Ȃǂ������Ő��䂷��@�\���B���[�J�[�̊J���҂̎v������͋����悤�ŁA�\�j�[�̃T�C�g�ł��@�\�Љ�ł̈����͑傫���B �Ƃ��낪���ۂɎg���Ă��邩�ǂ����͂��������^�₾�BZ1J�AZ7J�AZ5J�Ȃǂ��g���Ă��铯�Ƃ̐l�Ƙb�������A�قƂ�ǂ̐l�́u�g�������Ƃ������v�������B�t���@�\�Ƃ������̂͂����������̂ŁA�ŐV�̕����pENG�����Y�ɂ��l�X�ȕt���@�\���t���Ă��Ă�10�l��10�l���u�g�������Ɩ����v�Ƃ����B�������l�A�V�����_�[�^�C�v�̃J���R�[�_�[�ł̓����Y�̕t���@�\�́u�g�������Ƃ������v�܂�u�g��Ȃ��Ă���ŏo���Ă��܂��v���炾�B �Ƃ��낪�AHDV�N���X�̃J���R�[�_�[�̏ꍇ�͂悭�A�Ƃ������p�ɂɗ��p����B���R�́u��ł��ɂ����v����ł���BHDV�̏ꍇ�̓t�H�[�J�X�A�Y�[���A�A�C���X�S�Ă������p��ENG�����Y�Ƃ͋@�\��T�C�Y���蓮�Ɍ����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���B�Ⴆ�Y�[���̃g���N�����AHVR-Z7J�̏ꍇ�̓Y�[���̃g���N���ɒ[�Ɍy���A�u�Y�[�~���O���Ȃ���t�H�[�J�X����v�Ƃ���ENG�����Y�Ȃ�e�Ղ����Ƃ����x�g���C���Ă����܂������Ȃ��B���Ǔd�C�œ��������ƂɂȂ�B   �V���b�g�g�����W�V�����͕֗��ȋ@�\�����A�C�[�Y�C���E�C�[�Y�A�E�g�͕K�{�ł���B���m�������ɂ͉����`�����������Ă������R�Ɍ�����̂ł͂Ȃ����낤���BHVR-Z5J��Z1J�̌�p�Ȃ��������āA�V���b�g�g�����W�V������Z1J������w�ݒ�͈͂��L�������B�܂������Y�������̂��߂Ɋ������ꂽ�Ƃ���Z7J�ɂ͏o���Ȃ��Z���\�ɂȂ��Ă���B��͂�㔭�̂��߂��낤���B �V���b�g�g�����W�V�����Ƃ͊W�Ȃ��b�����AZ5J�AZ7J���g���Ă��Ďv�����Ƃ́uZ1J�Ƃǂ����Ⴄ�v�Ƃ������ƁB�m���Ɋ��x���オ��A���l�I�ɂ͗ǂ��Ȃ��Ă���͂������A�Ɩ���������������ł͎B�ꂽ�f���̈�ۂ��قȂ�BCCD��CMOS�̈Ⴂ�Ȃ̂��A�����Y�̈Ⴂ�Ȃ̂��H��������Ƃ����f�[�^��������킯�ł͂Ȃ����A���Ȃ�HVR-Z1J�͑����𑖂���͂������Ă���B�����炭�u��ꍆ�v�ɑ���J���҂̈ӋC���݂����i�ȏ�̐��\�𒍂������Ƃɂ����̂Ǝ��͎v���Ă���B |

| �O�� | ���� |

�@

PHOTOHITO�u���O�p�[�c

|

�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |