2008�N12��23��(��)

|

�O�r �R�C���h���C�o�|�ł���BTooL�̃y�[�W���������Ă����B���Ȃ�O�ɃA�b�v�����R���e���c�����A�������������̂ŏЉ�悤�B �R�C���h���C�o�[���K�v�ȎO�r�͎ʐ^�p�ł͂Ȃ��r�f�I�p�ł���B�������r���e���̎O�r�ɂ̓R�C���h���C�o�[�͎g�p�ł��Ȃ��B�R�C���h���C�o�[�����ł͂Ȃ��A500�~�d�݂��g�p�ł��Ȃ��̂ł���B�܂�Œ�p�̃l�W���v���[�g�ɖ��v���Ă��邽��100�~�d�݂łȂ���ΉȂ��̂ł���B�Ƃ��낪�A100�~�d�݂ł̓g���N���s�����Ċ��S�ɌŒ�ł��鋭���܂Œ��߂邱�Ƃ��o���Ȃ��B���̎ʐ^�����ǑO�Ɖ��ǂ��ꂽ�r���e���p�̃R�C���_���C�o�[�ł���B  �r���e���̖��v�����l�W�Ƀs�b�^���ƃt�B�b�g���Ă���̂��悭�킩��B����̓r���e���Ɍ��炸�A�T�N���[�̃v���[�g�ł��R�C���ʼn�����������ƒ��܂�̂ŁA���ł͎B�e�̕K���i�ɂȂ��Ă���B  �I���W�i���̂��̂Ɣ�ׂ�Ɛ�[���̃T�C�Y�����Ȃ菬�����Ȃ��Ă���B�オ�I���W�i���ʼn����r���e���p�ł���B  ���H�͊ȒP���B�s�̂̃R�C���h���C�o�[�����̂悤�ɍ���ĉ��H����B  �B�e�X�^�b�t�̐�����������A��Ƃ͂ƂĂ��ʔ����B����������ΉԂ��y���݂Ȃ���̍�Ƃł���B�s�̂���Ă��ǂ����������A�Ƃ������A�������������͎̂O�r�̕t���i�Ƃ��čw�����ɕt���Ă����Ă��炢�������̂ł���B  ���Ȃ݂Ɏ����g�����R�C���h���C�o�[���g�b�v�H����TRD-45�Ƃ����R�C���h���C�o�[���B�l�b�g�ł����Ɏ�ɓ���B |

2008�N12��23��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/802/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/802/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N12��22��(��)

|

HVR-Z1J BNC�R�l�N�^���B�ȑO������FieldReport����������Ă����B ���[�J�[�����^�J���R�[�_�[���J������ۂɁA�ǂ���������Ŏg�p����邩�͑z�肵�Ă���킯�����A�ǂ������킯�����̃N���X�̐��i�ɂ͂܂�BNC�R�l�N�^�[�͕t���Ă��Ȃ��B���͂��ꂪ��X�ɂƂ��Ă͏d�v�ȍ��ڂɂȂ�B ��X�̎B�e����ł͕K���f�B���N�^�[��ēA�����ďƖ��Z�t�Ȃǂ������A���j�^�[�o�͕͂K�v�s���ł���B�ꉞAV�o�͂Ƃ��ă~�jPIN�W���b�N�͕t���Ă��邪�A�\�����n��Ȃ��߂ɂ悭�ڐG�s�ǂ��N���B���ɉf�����p�Ɏg�p���ĐڐG�s�ǂ��N���Βv���I�Ȏ��̂ɂȂ�B�d������������e�[�v�Ȃǂŕ⋭���Ĕ����ɂ���������H�v����킯�����A�����^���i�Ȃǂł̓R�l�N�^���̂����������ɂȂ��Ă�����A��Ƃ̔��c�t���������Ă��āA�}�����ꂽ�v���O�����ΐڐG�s�ǂɂȂ��Ă��܂����肷��B �������ꂽ�uHVR-Z1J BNC�R�l�N�^�v�̎ʐ^�����Ă���������Δ��邪�A�{�̂�AV�o�͂���̃P�[�u������U�{�f�B�[�ɉ��킹�Ă���BNC-BNC�R�l�N�^�i������JJ�j�ɐڑ����Ă���B�������JJ�͌Œ肵�Ă���̂ŁABNC�P�[�u���ɕ��ׂ����������Ƃ��Ă�AV�R�l�N�^�[�ɉe�����Ȃ��B  ���l�̂��Ƃ͐V�����J���R�[�_�[HVR-Z7J��HVR-Z5J�ł��������B��͂�{�̂ɂ�AV�R�l�N�^�[�����邾����BNC�R�l�N�^�[�͕t���Ă��Ȃ��B��ЂŐ���w������HVR-Z5J�ɑ��čŏ��Ɏ�����������Ƃ�BNC�R�l�N�^�[�ɂ��f���o���ł��������Ƃ͓��R�ł���B  HVR-Z1J�ƈႢ�AAV�R�l�N�^�[�����ɕt���Ă��邽�߁AZ1J�Ɠ����������o�����A���h�o�V�~�c��p�j���邱��1���ԁB�s�b�^���̑�������������BHVR-Z5J�̃n���h���ɕt����1/4�l�W�ɂ��傤�Ǎ����K�i���B�S�������̑����JJ���Œ肵�Ċ��������B�������HVR-Z5J���̂ɉ����͉����Ă��Ȃ��̂Ō��A�͊ȒP���B�R�l�N�^�[�̊p�x����I�t�Z�b�g�����Ă���̂̓n���h�������������Ɏז��ɂȂ�Ȃ����߂ƁA�o�͑���BNC�R�l�N�^���ڑ����₷�����߂ł���B  �P�[�u���̈����͉��̎ʐ^�̂悤�ɂȂ�B  ���[�J�[�H���u�n���f�B�[�ł̎g�p��O��ɂ����v�炵�����A�R�X�g�ɔ�ׂċ����قǍ����\�ȁi�Ƃ͂����AHDCAM�̑����Ƃɂ��y�Ȃ����j���Ƃɂ���āA�ԑg�̎�ވȊO�ł�HDCAM����HDV�̕����ғ����������B����䂦��HDV�J���R�[�_�[�̉f���o�́iHD���^�ł̓_�E���R���o�[�g�j�ɂ͐M�����̍���BNC�R�l�N�^�[�͐�ΕK�v�Ȃ��̂ł���B�Ȃ��AHD�ł̏o�͂��K�v�ȏꍇ��AV�R�l�N�^�̃A�i���O�R���|�[�l���g���n���h���ɃR���o�[�^�[��t����HD-SDI�ɕϊ���BNC1�{�ŏo�͂��邱�ƂɂȂ�B |

2008�N12��22��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/801/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/801/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N12��13��(�y)

|

�r�f�I �Î~�� �T�[�r�X ����������B�ȑO�̂u�g�r��Hi-�W����ɔ�ׂ�Ƃc�u��g�c�u��c�u�c�����y���������ł͐Î~��Ƃ��Ă̗p�r�������Ȃ����B���ɂv�d�a��p���[�|�C���g�ɓ\��t����p�r�ł���B�������掿�I�ɂ̓f�W�J���ɂ͋y�Ȃ����̂́A���b�R�O�`�U�O���̐Î~��ō\������铮��ł͗e�Ղ�����I�u�Ԃ����̂ɂ��邱�Ƃ��\���B �R���s���[�^�[�Ɏ�荞����Ⓖ�ڂc�u�c����Î~��i�a�l�o/�s�h�e�e�j�������o����Ƃł���B���͂i�u�b�̂g�c�u�J���R�[�_�[�g�c�Q�T�O�ŎB�e�i�V�Q�O�^�U�O�o�j�������悩����o�����V���E�̐Î~�悾�B�ʐ^���N���b�N����Ə����傫�ȃT�C�Y�ŕ\�������B�i�I���W�i���͂P�Q�W�O�~�V�Q�O�s�N�Z���j �r�f�I������o�����ʐ^�ƌ����ǂ��A�v�d�a��o�o�s�Ŏg���ɂ͏\���ȃT�C�Y�Ɖ𑜓x�������Ă���B�������o�r�c�f�[�^�ł̏o�͂��\�ł���B |

2008�N12��13��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / �ʐ^�B�e�E�J�����@�� / �R���s���[�^�E�h�s�n |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/797/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / �ʐ^�B�e�E�J�����@�� / �R���s���[�^�E�h�s�n |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/797/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N12��12��(��)

SONY C-74���B�\�j�[�̐����Â��}�C�N�ł���B���̉�Ђł͌��ɂP�x���x�����g�����Ƃ������B���̃N���X�̃V���b�g�K���}�C�N�Ƃ��Ă̓[���n�C�U�[�̂l�j�g�|�S�P�U��W���I�Ɏg�����A���Ƃ��Đ�������Ȃ��ꍇ�ɂ͂��̂b�|�V�S��d�b�l�|�U�V�Q���g���B ���̉�Ђłb�|�V�S���g���̂͂قƂ�ǂd�e�o���^�̌���Œ��ڂ̃u�[���X�^���h�Ɏ��t���Ďg�p���Ă���B����X�^�W�I�}�C�N�ł���B�Â��}�C�N�ł���A��x���j�b�g���������Ă��邪�A���ʂ͑債�ĕς��Ȃ������B�b�|�R�W�a�ƕ���őϋv���͗ǂ��B  ���̂b�|�V�S�����O�Ŏg�p����Ƃ��̎w�����̉s���ɋ������낤�B���Ⓓ�̖������ɂ߂đN���ɘ^���ł���B�̂r�n�m�x�̂e-�P�P�T���p���{���W����Ɏ��t���ăf���X�P�������ďo���������Ƃɔ�ׂ�t�B�[���h���R�[�_�[�Ƃb�|�V�S�����ŗy���ɍ��i�ʂȎ��R�������^�ł���B�����A�b�|�V�S���D�ꂽ�}�C�N�����A���̓T���P���̃X�e���I�V���b�g�K���}�C�N�b�r�r�|�T�Ƃr�n�m�x�̂̂d�b�l�|�U�W�O�r�Ƃ��~�����B |

2008�N12��12��

| �L���� |

�R�����g(5) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / �����E�^���E���� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/773/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / �����E�^���E���� |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/773/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N12��07��(��)

|

DVCPRO HD ���� HDV ���Ƃ������Ƃ����A���ꂪ���\���B�Ȃ��Ȃ�HDV VTR�̃n�C�r�W�����^���IEEE1394��HDV���͂ɂ����Ή����Ă��Ȃ����߂ł���BHDSDI��R���|�[�l���g�̓��͂������DVCPRO HD��HDCAM����ȒP�ɃR�s�[�ł���B ��̕��@�Ƃ��Ă�DVCPRO HD��HDCAM��VTR��HDV��VTR�̊ԂɃR���o�[�^�[�����ĕϊ�������@���B  HD�M�������A���^�C����HDV�֕ϊ��ł�����́B�ʐ^���N���b�N����ƃf���r�f�I�����邱�Ƃ��o����B���N�̏t�ɉ�X�����{�̃��[�����h�ŎB�e�������̂ł���B ������̕��@��DVCPRO HD��HDCAM����U�m�����j�A�ҏW�@�Ɏ�荞���HDV�ɏ����o�����@�����A�L���v�`���[�Ŏ��^���̎��Ԃ�������AMPEG2/TS�ւ̕ϊ��ɖ�Q�{�A�����ď����o���ɂ����^���̎��Ԃ��������Č��ǎ��^�f�ނ̂S�{�̎��Ԃ��������Ă��܂��B����ł͔��ɕs�ւ��B���������HDSDI��A�i���O�R���|�[�l���g���͂������HDV VTR�̔��������Ă��炢�����B �NjL�FHDSDI��A�i���O�R���|�[�l���g���͂������HDV VTR�̔��������Ă��炢�������B�Ə���������sonic������R�����g�������������B HVR-1500A�ł̓_���Ȃ�ł����H�ŋ߂ł͔���Ȃ��̂��A�V�Õi�������ς��o����Ă��܂����B RS-422A�Ή���HDV VTR��HVR-1500�Ƃ���Ɏv���Ă�����AHVR-1500A��HD-SDI���͂�����č��N��6���ɔ�������Ă����B�f���炵���I�������Ƀ\�j�[���B���ꂳ�������DVCPRO HD���낤���AHDCAM���낤���AP2�ł�XDCAM�ł�HD-SDI�o�͂�����Ă���@�킩��HDV�փR�s�[���\���B HVR-1500A�̏ڍׂ��Q�Ƃ������������B �R���o�[�^�[��60�`100���Ƃ������z��HD-SDI���͂������HDV VTR��������̂ł���B�Q�O�P�P�N�Ɍ����Ă��悢��Ɩ��p��HD������y�ɂȂ��Ă����悤���B ����ɂ��Ă����X����ɒǂ��Ă��ď����W�Ɍ����Ă��܂��Ă����Bsonic����Ɋ��ӂł���B |

2008�N12��7��

| �L���� |

�R�����g(2) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/776/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/776/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��27��(��)

|

HVR-Z1J PAL HVR-Z1J�͖����pHDV�J�����uHDR-FX1�v��NTSC/PAL�̐�ւ��@�\��AXLR�^�C�v�̉������͒[�q��2�n���A�^�C���R�[�h�v���Z�b�g�@�\�Ȃǂ�lj����AHDV�ADVCAM�ADV������3��ނŘ^��E�Đ����\�ɂ������f�����B2005�N�̔�������4�N�߂��ɂȂ��A��p�@�Ƃ���HVR-A1J�AHVR-V1J�AHVR-Z7J�AHVR-S270�������A�Ԃ��Ȃ�HVR-Z5J�������ɂȂ�BHDV�V���[�Y�ł͗B��CCD�𓋍ڂ������f���ł���B����Ɍ�p�@�����X�Ɣ�������Ă����̂����Ȃ����s�@��ł��邱�Ƃ͋��ٓI�Ƃ����悤�B ����Z1J�֗̕��ȋ@�\�Ƃ���PAL������NTSC���X�C�b�`���u���ł��邱�Ƃ��BPAL�����S�̃��[���b�p�����̍�i�͈ȑO�Ȃ�x�[�J����DVCAM����NTSC�����̎B�e���A�ҏW�`���p�P�܂Ŏd�グ�����PAL�ϊ����s���Ă����B�Ƃ��낪Z1J���g���悤�ɂȂ��Ă���͎B�e����ҏW�܂őS��PAL�ōs����悤�ɂȂ����B����͋L�^�t�H�[�}�b�g�����ł͂Ȃ��A�ҏW����PC�x�[�X�ɕς��NTSC��PAL��������ň�����悤�ɂȂ������������B Z1J�͌��XPAL�X�C�b�`���u���ƂȂ��Ă��邪�A�����HVR�V���[�Y�����@�䂦�̊J���҂̎v������̌��ʂ��낤���B����Z�p�҂̘b�ł́u���ł�1���t�����̂͐��肾������ŁA�J����͖c��Ȃ�ł���v���������B����͊m���Ɍ����邱�ƂŁA�j�R������SLR�J������Nikon F�Ȃǂ͂��̓T�^�I�ȗႾ�B�����Ċ���t���@�킪�����Ƃ����W���N�X������B�\�j�[���ǂ��Ȃ̂��͔���Ȃ����A�n���h�w���h�^�C�v��HDV��2�A4�A6�A8�Ƃ��������͖����B  |

2008�N11��27��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/791/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/791/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��26��(��)

|

Z1J �X�C�b�`���O�ł���B ��͂肱�����������v�������Ȃ��Ă����B����������Ƒ҂āA�ł���B�X�C�b�`���O������͂������A����鑤�̃L�������}���Ƃ��Ă͎����̎B���Ă���悪�v���O�����ɑI�ꂽ���ǂ����̓C���J���Ȃǂ̎w����������Δ���Ȃ��B �u�P�J������A�Ⴂ�܂��B�n�C�A�������I�v �u����R�J���́E�E�E�E�E�v �Z�����ƌ������A�C���J���̒����ɂ��₩�ŁA�B�e�ɏW���ł��Ȃ��Ȃ肻�����B�ł͂ǂ����邩�H �^���[�����v�ł���B �����n���h�w���h�^�C�v�̃J���R�[�_�[�ɂ�REC�^���[�͂�����̂́A�v���O�����^���[�͖����B���̉�Ђł͂����������ꍇ�̂��߂ɃX�C�b�`���[�̃^���[�M�����g���ăv���O�����^���[��_��������h���C�o�[�ƃ^���[�����v�����삵�Ă���B �^���[�����v�����_���C���J���i���ɂ��w���j�ɗ��邱�ƂȂ��u���Ƀv���O�����ɑI�����ꂽ���Ƃ��L�������}���ɂ킩��B����ɏ��^���j�^�[�Ƀ��^�[���r�f�I��Ԃ��d�e�o�p�̃X�^���h�A���[���^�C�v�ɋ߂��^�p���\�ɂȂ�B  �������ɍs����CATV�V���[ in KANSAI�ɍ��N���s�����A�����}�ɃX�e�[�W�C�x���g�̂R�J���I�[�_�[���������BDVCAM�֘A�̋@�ނƂ���DSR-450��2���DSR-570��1��A����Ƀ��C�����X�C���J���ƃr�W����100��10�����̉�Ђ���o�����ƂɂȂ����B���^�̓J���R�[�_�[��VTR�ł̃p���B�肾���A�X�C�b�`���[��^���[�V�X�e�����p�ӂ���BDSR-450�̃A�C�s�[�X�̏�Ƀ^���[�����v��_�������邱�ƂŖ��ʂȃL���������[�N�������Ȃ�A�L�������}�����B�e�ɐ�O�ł���B�^���[�����v�͊e�\�[�X�ɑ��ĕ�����_�������邱�Ƃ��\�ŁA�L�������}���p�̃^���[�̑��Ƀ��j�^�[�̏�ɂ����t����B  �������X�C�b�`���O���^�͂Ȃ�ׂ�CCU���g����V�X�e���ō\�z���������̂ł���B |

2008�N11��26��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/793/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/793/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��24��(��)

|

�h���b�v�A�E�g�� HDV MPEG2TS�ŋL�^����HDV�ł͋L�^���x�������̂łǂ����Ă��h���b�v�A�E�g���o�Ă��܂��B�����HDV�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��ADVCAM�ł��낤�ƁAHDCAM�ł��낤�ƃe�[�v���f�B�A�̏h�����B����HDV�̏ꍇ�h���b�v�A�E�g���������15�t���[���f�����t���[�Y���A�������������Ă��܂��B �����ɂ������u�h���b�v�A�E�g��v�����A��͂��w�h���HDV�p�e�[�v�̎g�p���ŗǂ̕��@�ł���B����Ɩh�o�B�����������������������킯�ɂ͍s���Ȃ��B�����œo�ꂷ��̂��V���R�����f�B�A�ւ̋L�^�ł���B �ȑOHDCAM��HDV�ɕϊ��������AHDV�t�H�[�}�b�g�̔\�͂͋ɂ߂č����AHDCAM�iHDW-750)�̉掿�����Ȃ蒉���ɋL�^�ł����BHDCAM��HDV�ōő�̈Ⴂ�̓t�H�[�}�b�g�̍������B�����̈Ⴂ�̂ق����傫���Ǝv���B220����f��HDCAM�ƕ���S�����̉�f���̎B���f�q�̈Ⴂ��A1/3�D��2/3�D�̃����Y�̍����낤���B ���̉�Ђł�HDV�̃h���b�v�A�E�g��Ƃ��ĊԂ��Ȃ�HVR-Z5J�ƃ������[���R�[�_�[������B�������[�L�^��HVR-Z7J�œ����L�^�̑f���炵���͔[�����Ă���B  ��͍L�p��������ɍ��{���ɂȂ���HVR-Z5J�̃����Y�ƃ����[�g�R�}���_�[�ւ̊��҂ł���B  |

2008�N11��24��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / �����E�^���E���� / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/785/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / �����E�^���E���� / NEX�EHDV�EHDCAM |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/785/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��23��(��)

|

�u�x�[�^�[�J���@�L���v�`���[�v���B���͍������x�[�^�[�J���̃L���v�`���[���s���Ă���B�������ɍŋ߂ł̓x�[�J���ŕҏW���邱�Ƃ͖����Ȃ������A���Ȃ��x�[�J�����^�͎��v������B������̃C�x���g�ł����̉�Ђ�HDCAM�Ŏ�ނ��Ă������A50���N���}�����ǂ̃N���[�̓x�[�J�����g���Ă����B�����400A��D600�ł͂Ȃ��ABVP-550��BVV5����̉��������J���R�[�_�[�ł���B�܂����ɂ�HL-V55�Ȃǂ��܂���������B �L���v�`���[��BVW-70�̃R���|�[�l���g�M�����R���|�[�l���g�f�W�^���ł���SD-SDI�ɕϊ����čs���Ă���B�A�i���O�R���|�W�b�g�Ɣ�ׂĊi�i�ɉ𑜓x���悢�B  �L���v�`���[�Ɏg���x�[�J����VTR BVW-70�����������ɕ����p�ł���B����3000���ԃw�b�h�𓋍ڂ��Ă��Ă܂��܂����C���B  �Ƃɂ��������̊Ԃ̓x�[�^�[�J���ւ̑Ή����ێ����Ă����Ȃ���Ύd���Ɏx�Ⴊ����B���Ɛ��N�͌��C�ŋ��ė~�����B |

2008�N11��23��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/768/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/768/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��20��(��)

�ʔ��A�N�Z�T���[�ł���B�Z���V���[�Y���B  ���̖_�͎O�i�̐L�k���|�[���ł���B  �ʐ^�̂��ׂ͍̂����ɃI�X�l�W���t���Ă��āA����ɑ��������ɂ̓��X�l�W�����Ă���B���̂��ߊȒP�ɉ������邱�Ƃ��o����B �L����81cm�ŏk�߂��33cm�ɂȂ�B�d����200g�łƂĂ��y���B���b�N���߂ɂ��Ă����ΐL�k�ɓK�x�ȃt���N�V����������A�o�b�e���̓��̂Ȃ���߂Ȃ����Ȃ��Ă��\���Ɏ~�܂�B �O���b�v�����Ƀ}���t���b�g�̃p���_�p�̌ł��E���^����ʂ��Ď������Ƃ��̊��G����ɓw�߂��B �f�ڂ����Q��̂��̂͂�͂�V���b�v�ł͔����Ă��Ȃ��B �����Ă��Ȃ�����������A�s�̕i�����H�����肷��B���H���ăI���W�i���ȏ�̕t�����l��t���Ďg���B���������ʔ����̂ł���B |

2008�N11��20��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/766/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/766/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��16��(��)

|

�f�������Ђ̃u���O���B�܂�܂ł���B���������܂Ń��t�[�����̍ŏ�ʂ��B �O�[�O���ł����̃L�[���[�h��������Ă��������l�ɍŏ�ʂ������B ZAQ�̃u���O�͌����G���W���Ƃ̑����������悤�ł���B�����^�C�g���ő��̃u���O������������������͂�u���K������ʂɗ����BZAQ��SEO�D��Ă���̂��낤���B�ŋ�ZAQ���瑼�̃v���o�C�_�[�֏�芷����l���ڗ����A���͍��̂Ƃ���ZAQ & J:COM������ւ���C�͖����B�������z�[���y�[�W�͕ʓr�T�[�o�[��u���Ă���B�N�����I�����C���ł���B�Ɩ{�����Y�N�������ČN�ł���B�ނ��N�����I�����C����15�ŗ����グ����N���99�N����svs.ne.jp���g�p���Ă���B����17�̏��N�������B���ꂩ��Ԃ��Ȃ�10�N�B �����A���É��A��k�A�V���K�|�[�������_�Ƃ��ăT�[�r�X�����T�[�o�z�X�e�B���O��ЂƂȂ�A���v5.1Gbps�̑ΊO�ڑ������ׂĎ��Ђʼn^�p���A�����O5�s�s6���_�̃f�[�^�Z���^(�����~2�A�A�V���K�|�[���A��k�A��C)�ŃT�[�o���^�p���Ă���B��Ɋ�ƁE�@�l�����̃T�[�o�Ǘ��E�^�p���Ƃ���Ƃ��A���{�����Ŗ�4,000�A����A�W�A�Ŗ�3,000�̌ڋq��L����܂łɂȂ����B�f���炵����҂ł���B �A�W�AN0.1��ڎw���Ɩ{�����Y�N�̃u���O�͂�����B |

2008�N11��16��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p / �����G���W���ESEO |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/764/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p / �����G���W���ESEO |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/764/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��15��(�y)

|

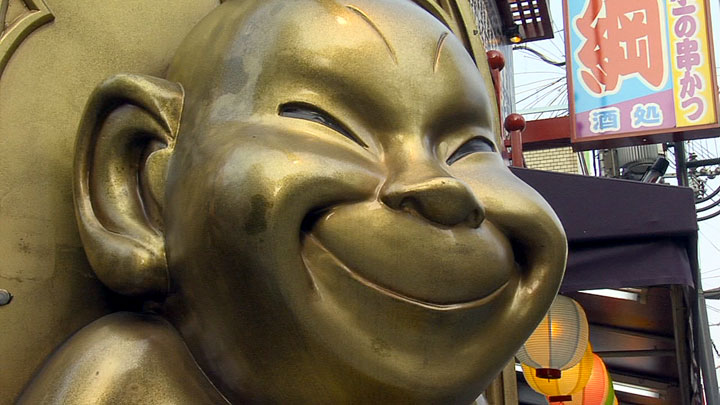

�f������ �O�r �]�|�h�~���B �O�r�̓]�|�ɂ͓�ʂ肠��Ǝv���B��̓J���R�[�_�[���ڂ�����Ԃł̓]�|�B�B�e���ɐl���Ԃ����Ă����肷��ƗL�肦�鎖�̂��B����͖h���悤���������������A�O�r�𗧂Ă�ꏊ���\���l���邱�ƂŃ��X�N�����炷���Ƃ͏o����B�O�r�̑����i�X�v���b�_�[�����j���l�̒ʘH�ɏo�Ă����肷��ƈ����|�����₷���B�܂��A�L�������}���������Ƃ��ɏc�p���̃��b�N���O��Ă����肷��ƃL�������������V���Ă����čŌ�ɂ̓o�����X������ē|��Ă��܂����肷�邱�Ƃ��l������B�^�p��ԂŃL���������痣���ꍇ�͕K���b�`���c���悤�ɂ������B�o����ΎO�r����L�����������낵�ė����悤�ɂ��������̂��B ���ɂ�����̓]�|���͎̂g�p���Ă��Ȃ��O�r�̓]�|���B�O�{�̋r��������Ԃŕǂɗ��Ă����Ă���Ƃ������ތ���ȂǂŌ�������B����͌��ւ��B��������r���J���ė������Ă����ق������S�ł���B�o����ŒZ�ɏk�߂���ԂŊJ���Ă��������B �����O�r�͗����Ă����Ԃ��ł��s����ł���A���ĂĈ��肳������͓|���Ă������B�n�߂���|���Ă����Γ|��ĉ��邱�Ƃ͐�Ζ����B�|�����͓̂|���Ă���������̊�{�ł���B �ʔ����ʐ^���f�ڂ��悤�B  |

2008�N11��15��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/763/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/763/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��14��(��)

�m�o�^���`�E���C�I���ł���B���킸�ƒm�ꂽ�m�o-1�^�C�v�̗r㻌^�o�b�e���[�̂��Ƃł���B ���̂m�o�^���Ƃ����A�\���o�b�e���[���g�s���₷�����߂��B�r㻌^��NP-L7��71�v�ƍ��e�ʂł���ɂ�������炸�A�ɂ߂Čy�ʂɏo���Ă���B���̂��߃Y�{���̃|�P�b�g�ɍ�������ł��Ă��B�e�̎ז��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ꎞ�A���g���o�E�A�[�̃o�b�e���[���g�p���Ă������A�S���S�����Ă��Ďז��ɂȂ�B����Ƀj�b�J�h�^�C�v�͗e�ʂ������������ɏd�ʂ��傫���B��͂�g������̗ǂ��ł͂m�o�^���`�E���C�I���ɏ�����͖̂����B�����Ďg�������o�b�e���[�͂����̃I�����ł����Ȃ��̂��B���̓_�ł����y�ʃo�b�e���[�͉�X�̋��������ł���B |

2008�N11��14��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/761/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/761/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��13��(��)

|

�r���e���@�����e�i���X���B ������D�ꂽ�O�r�V�X�e���Ƃ����Ă������e�i���X��ӂ���̋@�\�͒ቺ����B�h���O�p�̃I�C��������n�����O�̌����A�u���[�L�f�B�X�N�̌����ȂǁA����I�ȃ����e�i���X�͕K�v���B�����̂������r���e���@�����e�i���X�����A���Ȃ݂Ɍ��݃r�W����11���r���e���W���p���֏o���Ă���B�p���̓����o�����a���Ȃ��Ă������߂��B���ς̓r�W����10�̎��Ƃقړ��z��10�������B���ϓ��e�̖w�ǂ͍�ƍH���ŁA���i��͋ɂ킸�����B  �܂��A��T�Ƀ����e�i���X��p�������Ƃ͌����Ȃ��B�����e�i���X�ɏo���Č��ϊ��Ԃ����Ɗ����܂ł̊Ԃ͑�֕i��p�ӂ��Ă���Ă���B  |

2008�N11��13��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/760/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/760/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

2008�N11��10��(��)

�I�C���_���v�@�Y�[�����o�[���B   �@�\�ɗ��邱�ƂɂȂ邪�A�d���Y�[���Ƃ͈ꖡ������X���[�Y�[�������₷�������ł���B�܂��A��~�ʒu�����O�Ɍ��߂邱�Ƃō����Y�[���C���̌��߂��s�^���Ɨ���B �w�����炷�ł�20�N�قǂɂȂ邪�A��x�I�C���������������ŋɂ߂čD���ȃN���W�[���̃I�C���_���v�Y�[�}�[�ł���B ���Ȃ݂�ebay���������Ă݂��US$299.00�ő���US$499.00�ŏo�Ă����B������Canon�����Y���t���p�A�^�b�`�����g�͕t�����Ă��Ȃ������̂Ŏ��삷�邵���Ȃ��������B |

2008�N11��10��

| �L���� |

�R�����g(0) |

�g���b�N�o�b�N(0) |

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/757/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �f������E�B�e�Z�p |

�g���b�N�o�b�NURL�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/757/

���u���O�Ǘ��҂����F����܂ŕ\������܂���

| �O�� | ���� |

�@

PHOTOHITO�u���O�p�[�c

|

�j�b�N�l�[���FSENRI �s���{���F���E���{ �f������/�B�e�Z�p��� (���j�痢�r�f�I�T�[�r�X ��\������� �k�����x�����q���b�eHP�̊Ǘ��l�ł��B��낵�����肢���܂��B ���F�X�o�܂��� »���킵������ �o�C�I�O���t�B�[ |