|

2010年03月07日(日)

【National PE-480SG 電源改造】での検索。FieldReportの記事がヒットしていた。おそらく480Vの積層電池が入手困難になって検索されていたのだろう。

下の写真はPE-480SGにアンブレラを付けたもの。レイヤーズの撮影は出写になるのでほとんどこのスタイル2灯で行っている。ACを引けない場合が多いからだ。

電源にはアルカリ電池や積層電池ではなく、バッテリーライトで使う12Vのニッカド電池を使用する。ベーターカム時代はこれでカメラを回したが、後に13.2Vのニッケル水素が発売されたため、バッテリーライトにのみ使用し、ビデオカメラは現在充電式リチウムイオン電池を使用している。

ニッカド電池は古いようだが、バッテリーライトに使う場合はニッケル水素電池よりもはるかに強く、超寿命だ。タミヤのRCカーと同様大電流にはニッカドが一番いいようである。もちろんストロボも同様、コンデンサーに高電圧で蓄積させるために12V→480Vに昇圧しているので昇圧回路の一次側ではチャージ初期には5A以上の電流が流れる。

PE-480SGのアルカリ電池用TRパックにBPバッテリーケースのBC-90を取り付けたものが下の写真だ。

BC-90にリード線を取り付けてTRパックには4PINのキャノンコネクターで供給している。大型ストロボでいえばジェネレーターに相当する部分だ。

PE-480SGをフル発光させても数百発炊ける上にチャージも速い。そして増灯ケーブルを使って2灯発光も充分使える。

仕事柄BP-90が数多くある上に、ベーカムで使っていたBC-90が余っていたから出来た改造だが、ニッシンジャパン株式会社「ストロボ工房」でPE-480SGで使用できる充電式パワーパックを発売している。大変経済的で小型軽量だ。私のところでも1台は欲しい。もしこの記事を読んで購入されたなら使用感などを聞かせていただければ幸いにおもう。 |

2010年02月26日(金)

EOS5DMarkⅡの運用に向けて徐々に周辺機材が揃ってきた。

マットボックスや三脚システム、モニタリングシステムが一通り揃ったが、さて次の課題はEOS5DMarkⅡのトランスポートである。

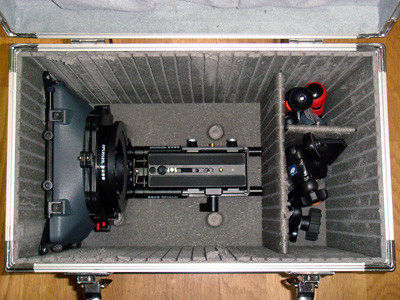

DVCAMやHDCAMの場合はすでにそのスタイルは出来上がっているが、EOS5DMarkⅡの場合はマットボックスなどのケースが無い。機材庫を見渡して目に付いたのは古いCCUのジュラケース。

25×42×32cmの手頃なサイズ。マットボックスを入れてみたところピッタリだった。左右のサイドフラグが付いたままでスライドプレートにEOS5DMarkⅡを付けたまま入る。余分なスペースにはモニター取り付けようのグリップアームや調整用の工具など。

天板のポケットが二分されていたため縫製を外して一室にするとフレンチフラグの大小二枚と小物などがうまく納まった。

25年ほど前、会社を設立した時に買ったジュラケースは外装こそそれなりに使い込んでいるが、機能は全く問題ない。EOS5DMarkⅡを付けたまま安全に運べるように内壁や底に適宜緩衝材などを貼り付ければよいだろう。機材庫で眠っていたジュラケースがニッコールレンズ同様に再び第一線で活躍できる。知り合いの会社では古いニッコールレンズやストロボなどを廃棄したそうだが、会社の環境的側面から見たCSRとしていかがなものかと思う。業績や利益とは違い、姿勢の問題だと思う。

【機材を大切にする】【保守点検を怠らず永く使う】機械を使う仕事では特に重要なことだ。扱いを間違え、メンテナンスを疎かにすれば【勿体無い】が【物体無い】になってしまう。

-機材は激しくも大切に使いましょう-

2010.02.26追記

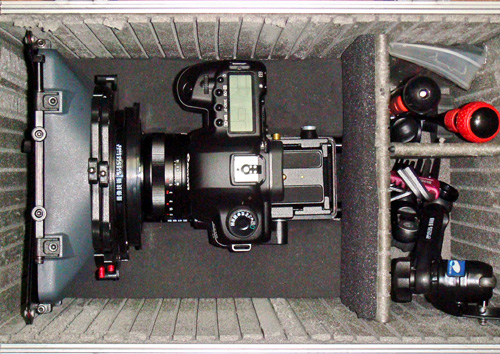

ケースの底に緩衝材として型抜きしたウレタンを貼ってEOS5DmarkⅡにプラナー50mmF1.4を付けて入れてみた。隙間をエアパッキンで埋めれば移動時も安心だ。

また、ジュラケースに内容表記をテプラから写真のように変更した。一目で中身が判るとスタッフの評判はいい。 |

2010年02月23日(火)

2月も末に近付いてようやくニッパチが明けようとしている。春の勢いか、堰を切ったように様々な案件が浮上してきた。

そして今日、待望のEOS用マットボックスが届いた。(写真をクリックすると拡大します)

早速ソニーの放送用のフネを使えるように加工し、雲台にモニターを取り付けられるようにした。写真はAi Zoom Nikkor 35-70mm F3.5Sとikan5.6吋HDMIモニターを取り付けている。三脚はSachtlerのVideo18 Plusをカーボンのヘビーデューティに乗せている。HDCAMのENGならVinten Vision10か100で行くだが、EOS動画はそれより大きな三脚を欲しがる様だ。

Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5とマンハッタンLCDの8.9吋HDMIモニターを取り付けてみた。次の仕事では制作モニターと技術モニターにブラックマジックのミニコンバーターでHD-SDIに変換して出力する。

Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5の真横から見た姿。EOS動画のお陰で様々なマニュアルフォーカスレンズが現役に戻ることになる。

Ai Nikkor 20mm F2.8Sを取り付けた場合もマットボックスのスライドプレートを調整することで4×4フィルターを使用できる。モニターの取り付けには水中撮影で使用するアームが安価で使いやすい。

こうして見ると中々立派な姿をしている。ノブスターのオレンジ色が可愛い。

予算が許せば7Dにシネレンズという組み合わせも魅力がある。今年は映像制作スタイルの変化が楽しみな年になりそうだ。

|

2010年02月21日(日)

天気が良いので仕事の合間を見て近所の公園へ出かけた。

Jr.は先日メンテナンスしたNikkor-P Auto 600mm F5.6のテスト撮影が主な目的だった。私はその様子をサイバーショットT100で撮るくらいで後はのんびり小春日和を楽しんでいた。

600mm F5.6にテレコンバーターTC-301を取り付けた1200mmF11相当と戯れるJr.

(※今回も写真は大きなサイズでアップロードしているのでクリックすると別画面が開きます)

この公園には大きな池があり、中ほどが島になっている。鵜や鷺、カワセミなどが暮らしている。池にはバンやカモなどが沢山居る。次の写真はここでひときわ大きいアオサギ。間もなく始まる繁殖の準備で忙しそうだ。

【Nikkor-P Auto 600mm F5.6+TC14BS/TC-301 NIKON D700】

公園は梅が満開で大勢の人が陽気を楽しんだり、写真を撮られていた。日曜日らしい風景を見ながら明日からのタイトなスケジュールを頭の中で整理する。「写真と動画の融合」今年の年頭に書いたことがようやく動き出した。

【Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5S+TC201S NIKON D700】

事務所に戻ってEOS5DmkⅡのパラメーター設定など、やることが山ほどある。しかし苦ではなくて楽しい作業である。 |

2010年02月19日(金)

近所の公園に梅が咲いている。そろそろ春が近いようだ。しかし昨日福井へ撮影に行ったスタッフは岐路の湖北で雪に苦労したようだ。

そろそろ帰り支度に入る冬鳥の【ジョウビタキ】だ。いまのところいつでも見ることが出来るし、近くへ行っても慌てて逃げたりもしない。地域によっては「バカヒタキ」などと呼ばれるほど人を恐れない鳥のようだ。

Jr.が私のパルケで撮ったお姉さんたちの写真を見て 「いいなぁ~、そのとき俺は鳥を撮っていた」・・・

そしてスペイン料理の写真を見て 「いいなぁ~、そのとき俺はキョウザを食べていた」・・・

たまにはいい思いをしなければ、長く生きてきた甲斐が無い。

それにしても72mm径の300mmIFレンズのボケは美しくない。

【Ai Nikkor ED 300mm F4.5S(IF) NIKON D700】 |

2010年02月17日(水)

所有しているニッコールレンズ中唯一のFXフォーマットレンズ。そして唯一Made_in_Thailandのレンズ。他のものは日本国内産で一部は栃木産である。このDXフォーマット用レンズはカメラとセット売りされているモデルで、価格対性能比は非常に良い。ほぼ未使用の中古をD300に常時装着するDX専用レンズとして購入した。そういえばD300もMade_in_Thailandである。後述するAi AF Zoom Nikkor 28~105mm F3.5~4.5D(IF)と画角が揃うのでD700のバックアップにちょうど良かった。そしてテレ端の開放F値も5.6よりも2/3絞り明るいF4.5というのも良い。ちなみにPBaseでのユーザー数も18-200mmと並んで圧倒的に多い。

何故唯一のDXフォーマットかといえば、ニコンの初期デジタル一眼レフであるD1やD2、D200などが会社に無かったからで、スチルが必要な時はF3Pやサイバーショットで事足りていたためだ。

そして最初にデジタル一眼レフが必要になって購入したのはニコンではなくキヤノン30Dだった。ニコン製のデジタル一眼レフに食指が動かなかったことが最大の理由。当時ニコンのデジタル一眼レフにはフルサイズが無く、ハーフ版用のレンズも少なかった。30D用のレンズはEF70-200mm F2.8L USMとEF-S17-55mm F2.8 IS USMにした。ニコンにもAF-S DX Zoom-Nikkor ED 17-55mm F2.8G(IF)と言うレンズはあるが、スタビライザーが付いてニコンより安いのが魅力。ハーフ版(APS-C、DX等)のデジタル一眼レフとして比較すればキヤノンを選択せざるを得なかったともいえる。

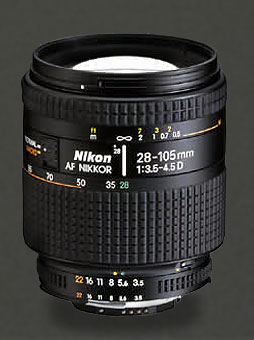

上の写真はD700の仕事でのスナップの汎用レンズとして用意しているAi AF Zoom Nikkor 28~105mm F3.5~4.5D(IF)だ。AFのフィルムカメラ時代のレンズだが大変便利だ。D700でのスナップにはAi AF-S Zoom-Nikkor ED 17-35mm F2.8D(IF)やAi AF Zoom-Nikkor ED 18-35mm F3.5-4.5D(IF)よりも使い勝手がいい。引きは常用広角としての28mmで寄りは弱望遠の105mm。室内のストロボを使ったスナップや日中シンクロのスナップには最適だ。もちろん廉価版のセットレンズだけに最高性能を求めるのは間違っているが、雑誌の取材で使っても全く問題ない。

ここでニコンの開発思想を「ニッコール千夜一夜物語」から引用させていただく。今も昔も、廉価版レンズの商品化で問題になるのは、性能と価格のバランスです。日本には "安かろう、悪かろう" という言葉があります。巷の安価な商品の中には、コストを下げるために、あたかも品質も下げてしまったかに見える商品もあります。皆が期待を裏切られた時、こんな言葉を口にしたのです。しかし、ニコンのモノ作りは、この言葉とは全く逆の発想です。昔からニコンには "広く世間の人に使っていただく廉価版商品は、上位機種にも勝るとも劣らない性能を有していなければならない。" という心意気ともいえる考え方があります。なぜなら、低価格商品はコンシューマー層のお客様の殆どが手にする商品になるわけです。それがレンズの場合、その1本の廉価版ニッコールレンズの品質こそが、全てのニッコールの品質を代表していると思われてしまうからです。多くのお客様に満足していただくには、開発者が一生懸命に知恵を絞って、価格と性能を両立させなければなりません。それは最高級品を開発するよりも、ある意味難しい試練なのです。

D3やD700が出るまでに多くのニコンユーザーがキヤノンに乗り換えたのは致し方ない。35mmフィルムと同じ画角で撮れるフルサイズが無く、ハーフ版のオリンパスペンFにニッコールレンズを付けたような状態では、このシーンなら20mm、これなら180mmという風にこれまで体が憶えた焦点距離と画角の感覚がおかしくなってしまう。そういう意味では私にとってD700などは35mmデジタル一眼レフということになる。

今日取り上げたAF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm F3.5-4.5G(IF)には27-105mmF3.5-4.5と印字したテプラを貼っている。やはりこの方が解り易い。このレンズのおかげでD300の使用頻度が抜群に上がった。そういうわけでおそらく今後新たにDXフォーマットのレンズを購入することは無いだろう。最初で最後、唯一のDXフォーマットレンズである。 |

2010年02月13日(土)

Nikkor UD Auto 20mm F3.5 AI(改)同じくNikkor-Q Auto 135mm F2.8 AI(改)と言うレンズ。AI改造されていることで今のD700で使用できる。Jr.が気に入って使っている。

先日から京都の現場が続いていて、今日は17日オンエアの特番のロケだった。午前中で現場が終了したので帰りに堀川市場へ立ち寄った。

堀川市場の倉日用商店。帆布のバッグや麻の作務衣など欲しいものがいっぱい有った。

京都ではフォトジェニックな外人を良く見かける。Jr.が「May I take your photograph?」と聞いてOKの人もいればNOの人も。

この人と一緒にいたショーンコネリーのような老人はNGだった。

写真はBLOGari最大の1MBまで圧縮したJPEG原寸でアップしてみた。原寸をクリックするとオリジナルサイズで表示するが、収差も良くわかる。しかしJr.曰く「この古いニッコルレンズはそういった収差を差し引いても創作意欲を掻き立てられるレンズ」だそうだ。 |

2010年2月13日

| 記事へ |

コメント(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 / 旅の紀行 |

2010年02月11日(木)

ここ暫く京都での撮影が続いています。仕事の合間にJr.が撮ったスナップ。ホームページが無いのでここにアップしました。拙い作品ですがご覧下さい。

NIKON D700 Ai Nikkor 28mm F2S |

2010年2月11日

| 記事へ |

コメント(2) |

| 写真撮影・カメラ機材 / 旅の紀行 |

2010年02月06日(土)

子供の頃憧れていたもの。人それぞれ色々あると思う。そして憧れたけれども手に入れられなかったもの。私の場合はベレットGTR、ギャランGTO-MR、コリンズのHF通信機、天賞堂HOゲージ鉄道模型全種、MGCのランダル他ウインチェスター全て、オルトフォンのトーンアームとカートリッジ、スズキのハスラー400、まあ色々ある。考えると物欲の沼だ。

その中でずっと気になっていた垂涎のアイテム。それはオリンピックを始めとする大きなスポーツの祭典が行われるたびにメーカーカタログや新聞やメーカーカタログに掲載されたフォーカシングユニットが付いた超望遠レンズ。

東京オリンピック(1964)の時はアベベが走る姿を学校のテレビで見た記憶があるくらいで、そこで使われているカメラなど記憶に無い。後の1968年に行われたメキシコ(夏)の頃は中学生で写真に興味を持ち始めたころということもあり、ニコンにカタログを送付してもらったりもしていた。そして決定的なのはやはり1972年の札幌(冬)のジャネット・リンではなく、報道カメラの砲列だった。大手の報道陣にはプロトタイプの300mmF2.8が配られたらしいが、大半はフォーカシングユニットを使う600mm前後とミラーレンズだったと思う。

(写真をクリックすると拡大します) これは今回運良く入手した中古のNikkor-P Auto 600mm F5.6だ。先のオーナーが大切にしていたそうで、鏡筒の傷も僅かで、レンズの傷やカビは皆無。更に運良くというか、フォーカシングユニットがニコンFマウント用ではなくペンタックス67用になっている。これについては後で説明するが、ニコンではゼンザブロニカシリーズ用に40mm~1200mmのレンズを供給していて、400mm~1200mmはイメージサークルに余裕があるため、6×6用のフォーカシングユニットを取り付けてブロニカから発売していた)私はその頃はまだアマチュアでハッセルブラッドは高嶺の花で中版はブロニカS2とECを使い、レンズはニッコールの40mm、50mm、75mm、200mmだけであり、とても600mmなどは買えなかった。もちろんニコンFも最長はNikkor-P Auto 300mm F4.5止まりである。F2を購入した時はレフレックスの500mmF8で、やはりフォーカシングユニットの付いた超望遠レンズは垂涎の存在だった。

その後写真を生業にし始めた20代前半にハッセルブラッド、ローライフレックス2.8F、ペンタックス67、マミヤRZ67、そしてニコンF3P等を使い出したがそのときにはED化され、AIタイプのフォーカシングユニットAU-1を付けた超望遠レンズは姿を消し、購入したのはAi Nikkor ED 400mm F3.5S(IF)、Ai Nikkor ED 600mm F5.6S(IF)で後にAi Nikkor ED 300mm F2.8S(IF)、そしてニコンF4の時にAF Nikkor ED 300mm F2.8S(IF)を挿入して400mmは小さなAi Nikkor ED 400mm F5.6S(IF)、そして音が煩いAF Nikkor ED 300mmと300mm+テレコンでカバーできる600mmはハッセル用のリンホフと大判レンズ類購入の下取りに出してしまった。

結局私はニコンF時代から今までフォーカシングユニットを使う超望遠とは縁が無かったのである。それが先日素晴らしい中古に出合えたのである。それもペンタックス67用のフォーカシングユニット付でだった。

(写真をクリックすると拡大します) フォーカシングユニットはペンタックス67の200mm以下用のバヨネット内爪ではなく、望遠用のバヨネット外爪に取り付けるスビゴットマウント(キヤノンFDマウントを大型化、もしくは池上のB3マウント状態)になっている。もちろんこのままではニコンFマウントには取り付けられない。ただしこれが運悪く?ニコンF用の旧フォーカシングユニットCU-1ではNikon D700に装着しようとすると、AI連動爪を壊してしまうため取り付けられない。また新型のAIタイプのAU-1ではD700のボディーと干渉するらしく取扱い説明書にも不可と書かれている。

そこで登場するのがKIPONとうメーカーのペンタックス67→NIKON-F変換マウントアダプターだ。上の2枚は中国の通販ショップのもの。

KIPONはドイツの光学機器メーカーでバヨネット変換アダプターやレンズ他いろいろな物を作っているメーカーだ。現在直販サイトは無いが、日本では焦点工房というところが扱っている。

このアダプターはニコンFマウント用だが、Fマウント部分を交換することでEOSにも使用可能と言うことだ。

今時EDでもない600mmをどうするの?と言われてしまうが、憧れのレンズが40年近い歳月を経て手に入れることが出来た上に、さらに最新のデジタル一眼レフ、それもニコン、キヤノン双方に使えるわけわけだから良いのではないだろうか。とはいいつつも非EDの600mmレンズが今時のレンズと張り合えるものではない。仕事ではなく、全く私の趣味の世界、大人買いの1本。

・・・だから今回は【たまには童心に還って】ノルタル爺である。

ちょっと追記しておきたい事がある。上に書いた内容だと私が余りにもニコン一辺倒と思われてしまうので少し学生時代からのフィルムカメラ遍歴を書かせてもらおう。(緑字は現有)コニカⅢA、コニカ現場監督、コニカレコーダー、コニカC35

ヤシカTL、ヤシカエレクトロ35

オリンパスペンD、オリンパスペンEE-3、オリンパスペンF、オリンパスペンFT

オリンパスM-1(OM-1ではなくてM)、オリンパスOM-1、オリンパスXA

キヤノンダイアル35、キヤノネット、キヤノン7S、キヤノンEX、キヤノンFTb、キヤノンF1、キヤノンA1

ペンタックスS2、ペンタックスSV、ペンタックスSP、ペンタックス67

ミノルタSR1s、ミノルタXD、ライツミノルタCL

マミヤスーパー23、マミヤRB67、マミヤRZ67

トプコン ホースマン970

ローライ35、ローライフレックス2.8F、ワイドローライ、テレローライ

リコーオートハーフ

アグファオプチマ1035

ニコンF、ニコンS、ニコンS2、ニコンFフォトミックFTn、ニコマートFTn、ニコマートEL、、ニコンF2、ニコンF2フォトミック、ニコンF2フォトミックAs、ニコンEM、ニコンFA、ニコンF3、ニコンF3HP、ニコンF3P

フジGW690、フジGS645、HD、HD-1、HDM

ハッセルブラッド500C、ハッセルブラッド500EL、ハッセルブラッド500CM、ハッセルブラッド500ELM

リンホフスーパーテヒニカ45、リンホフカルダンB

ジナーS、ジナーP

トヨビュー4x5、トヨビュー4x5G、トヨビュー8x10G、トヨフィールド4x5

思い出せた分だけ書いてみた。

このニコンの8mmカメラは機会を見て写真を掲載してみたい。

2/11追記

こちらに写真を掲載しています http://svs-p.jp/blog/ |

2010年02月02日(火)

Ai Nikkor 105mm F2.5S

このレンズはもう何本目になるだろうか。Nikon Fの時に使っていたのがNikkor Auto 105mm F2.5だった。この頃使っていたNikkor-Q Auto 135mm F3.5に比べ、鏡筒が黒になりカッコよかった。F2の時代には距離環が金属からゴム巻きに変わったNew Nikkor 105mm F2.5、そしてF3PやFAを使うようになってフード内臓になったAI-SのAi Nikkor 105mm F2.5Sである。現在Jr.がNikon D700で使っている。

ニコンのサイトによるとNikkor Auto 105mm F2.5が発売されたのは1971年である。そして最終モデルの販売が終了する2005年まで、約35年間、外観や機能の変更は行われたが、光学設計は変えなかったそうだ。いかにその設計が優れていたかがうかがえる。

現在マニュアルフォーカスの105mmはAi Micro-Nikkor 105mm F2.8SのみでAFではAi AF DC-Nikkor 105mm F2DとAF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)が出ている。DC-Nikkorは絞りとは別にDCリングでボケ具合をコントロール出来るようだ。

上の写真はJr.が毎週梅田界隈でスナップしてくる写真。昔と違って最近では街のスナップも難しいらしい。特に女性の撮影には気を遣うようだ。昔ならドドッと近寄って一言「写真取らせてね」で済んだものが、近頃はひとつ間違えれば盗撮やストーカーに間違えられる。

対策としてJr.は自分のポートフォリオと名刺は必ずカメラバッグに携えていく。

デジタルカメラの最大の利点はその場でプレビューできることだ。撮った相手にその場で見てもらい、写真展やアルバムに使っていいかを確認する。そういう場合にポートフォリオは必須である。それでも中にはその場で消去を求められたり、ぼかしてほしいという人もいる。しかし本人に写真を気に入ってもらった場合にはメールを交換して後日写真を送ったりする。上の彼女はプレビューでとても気に入ってくれたそうだ。

暇を見つけては人々の生き様をスナップするJr.だが、現在写真を担当しているアスキーの「レイヤーズ」最新刊が店頭に並んでいる。今回は2現場で11ページを担当した。まだまだ駆け出しだが、印刷されること、出版されることの喜びを知ってしまった。もう後戻りは出来ない。

最近スチルネタが多い。スチル関連をWEBに上げてからレンズ関係のキーワードが増えたからだ。私としてはEOS 5DmkⅡや7Dに関わってムービーとスチルの距離が近付いたという認識だが、もう少しムービー関連のキーワードも拾っていきたい考えている。 |

2010年2月2日

| 記事へ |

コメント(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 |

2010年01月28日(木)

【古いAIニッコール 135mm】で検索されていた。

会社ではキヤノンEOSを用いた動画に古いニッコールレンズを多数用意している。

今のデジタル一眼レフに古いレンズが使える・使えないを聞かれれば基本的には使えると言える。しかし注意も必要だ。古いレンズといえば基本的にフィルムでの撮影しか考えられていない。フィルムの場合は表面の反射率が低く、レンズ面とフィルム面で生じるミラーボックス内の反射は少なかった。

ところがフィルムが撮像素子に変わってからはCCDやCMOSの表面で反射した光ががレンズの表面・裏面(後玉表面だけではなく、内部の多数あるレンズ表面でも反射する)を往復・乱反射を起こしてしまう。フィルム時代のマルチコーティングでは抑えきれない反射がデジタル一眼レフではフレアーの大きな原因になるようだ。

次の写真はAi Nikkor 135mm F2.8をNikon D300に付けて撮ったもの。フレアーで暗部が浮いている。(クリックすると大きな画像が開きます)

Ai Nikkor 135mm F2.8に限らずF3.5のAi Nikkor 135mm F3.5でも傾向は同じでやはりフレアーが生じやすい。スタジオ撮影の場合はレンズに差し込む画角外の光はハレ切りで徹底的に遮断するので問題は無いが、屋外のスナップでは余分な仕事が増えるだけである。もちろん意図的にフレアーを望む場合には敢えてこういったレンズを選ぶこともあるだろう。しかしフレアーが出るからNGというふうに早合点の必要も無い。デジタルデータゆえに画像調整によってフレアーを抑えることも簡単に行える。下の写真は上と同じデータをPhotoshopによって補正したものだ。テレビカメラの場合も基板やメニューに各色のフレア補正があり、電気的にフレアーを抑えている。(クリックすると大きな画像が開きます)

また、古いレンズが必ずフレアーが出やすいのか?といえばそうではない。同じ135mmでもAi Nikkor 135mm F2Sは上のようなフレアーは起こしにくい。レンズの構成枚数は4群6枚でF2.8の4群5枚、F3.5の4群4枚よりも多いが、ともに4群で構成され、空気と触れている面の数は同じだ。設計者が意識してフィルム面との反射を考慮していたのかも知れないが差だけではない。しかし結果としてデジタルでもフレアーを起し難かったのだろう。

他にも古いレンズで面白いのはAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5などもっと古いレンズが予想外にフレアーが少ないこと。昨年の夏に50-300mm F4.5(Ai-SではなくAi)を多用したがD700、D300での結果は非常に良好だった。クリアーな結像はデジタル専用コーティングが施されていないにも関わらず構造的に撮像面との乱反射を起こしにくいのだろう。古いにも関わらず良好な結果を得ているズームレンズとして確認しているものにはAi Zoom Nikkor 25-50mm F4S

Ai Zoom Nikkor 35-70mm F3.5(フィルタ径72mm)

Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF)

Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5(Ai)

Ai Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5S(Ai-s)

Zoom Nikkor Auto 80-200mm F4.5

Ai Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8S

余談になるがAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5SとAi Nikkor ED 300mm F4 5S(IF)を撮り比べてみたところズームの50-300mmの方がシャープネス、コントラストともに優れていた。もちろん重量はズームが1,950g(AIは2,200g)で単焦点の300mmは990gと倍の重さになるが、50mmまで引けるメリットを考えれば性能も含めてズームに軍配があがる。このズームレンズは私の単焦点>ズームの固定観念を覆したレンズだ。

|

2010年1月28日

| 記事へ |

コメント(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 |

2010年01月24日(日)

【Ai Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8S オーバーホール】という検索。ヒットしていたページはNIKON D700にこのレンズを付けてあるオーディションの撮影をしている。

(写真をクリックすると単体写真が開きます) 定位置からニーショットとバストアップがワンタッチで切り替えられるので選んだレンズだ。AI-sの80-200mm F4.5でも良かったし、EOSに70-200mm F2.8Lでも良かったのだが、数日前にNPSでメンテナンスを終えて戻ってきたたことと、スナップ用のAi 35-70mm F3.5とのトーンを揃えるためである。

メンテナンスの主な目的はズームと距離環のトルク調整、そして内部のレンズ清掃である。カビなどは全く無いが、レンズは古くなるとどうしても埃の混入とレンズが空気に触れる面が僅かながら汚れてきて透過率の低下が生じる。もちろん逆光時にフレアを起しやすくなる。

メンテナンスのお陰でリングの動きは適度なトルクをもちつつも、とても滑らかに動くようになった。

(※2010年現在このレンズのメンテナンスはニコンでは受け付けていない。理由は補修部品(レンズ等)が払底したために作業中のレンズ割れ等に対応できないからということである)

写真に写っているのは私のJr.だが、動画の現場ではVEや音声、そしてカメラも振るが、写真の方も徐々に経験を積ませてもらっている。

少しずつではあるが雑誌なども撮らせていただくようになり、今月末にはまた新しい号が本屋の店頭に並ぶ。

AF全盛の時代に敢えてマニュアルフォーカスを選ぶ理由は「ピンとは自分で取るもの」という彼なりのこだわりと、もう一つ大きな理由は私がニコン好きでF時代からのニッコールを持っているのでAFレンズを買わなくて済むことである。※仕事としてはAFも必要で、Ai AF Zoom Micro Nikkor ED 70-180mm F4.5-5.6D、AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED、Ai AF-S Zoom-Nikkor ED 17-35mm F2.8D(IF)、Ai AF Zoom-Nikkor ED 18-35mm F3.5-4.5D(IF)、Ai AF Zoom Nikkor 28-105mmF3.5-4.5D(IF)、Ai AF Nikkor 85mm F1.4D(IF)とキヤノンのEF-S17-55mm F2.8IS、EF70-200mm F2.8L、そしてシグマの18-50mm F2.8 EX DC MACROなどのAFレンズは揃えている。決してAFを否定しているわけではない。

先日木村充揮さんのライブを撮影した時のレンズAi Nikkor ED 300mm F2.8S(IF)とAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5Sもやはりマニュアルフォーカスの古いレンズだった。本人曰く「木村さんの撮影にAFは失礼。ブルージーな音楽にはマニュアルが似合う」だそうである。もちろん撮影結果もピントに問題ないので好きなスタイルで撮ればいい。そんなニコン好きの彼も出版物が溜まってプロ登録できた。

ちなみに上の写真に写っている80-200mmは82年から85年まで販売されたもので、製造数は1539本と言うレアなもので、現在eBayではUS $3,850.00で売られている。これは発売されたこ時の定価に近い金額だ。しかしいくらレアだと言っても使わなければただのガラス玉でしかない。仕事に使ってこそニッコールレンズである。

WEBを検索してみたがF2.8はAFの80-200mmばかりがヒットして、AI-Sの80-200mmは数件しか無かった。

1900年代(1959~1999年)のニッコールレンズ カテゴリー別一覧 (By キンタロウ)

Haniwaのページ"作者のblog

Ai-S ズーム ニッコール ED 80~200mm F2.8

以下海外サイト

Nikon Zoom-Nikkor*ED Ai-S 80-200mm f2.8

Nikon 80-200mm f/2.8 History

MF Nikkor Zoom lenses 80-200mm f/2.8 ED

Nikkor 80-200mm f/2.8D

そしてeBayだった。

追記:このレンズ、大阪駅地下の八百富写真機店で194,250円で販売されている!

そしてあのNikkor Auto 15mm F5.6(C)Ai改も売っている。価格は157,500円也

欲しい人はどうぞ!(2010.2.1)

|

2010年1月24日

| 記事へ |

コメント(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 |

2010年01月23日(土)

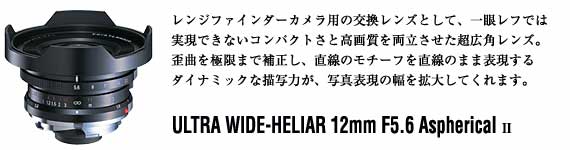

先の記事「Sachtler=ザハトラー:サクラー?」でいろいろコメントを頂いたので、この際ついでにもう一つ「Voigtländer=フォクトレンダーvsフォクトレンデル?」について。

フォクトレンダーは現在(株)コシナが商標使用権を持って製造するカメラ及びレンズのブランド。

Voigtländerは世界で最古の光学機器メーカーで創業は1756年ということだ。肖像写真用のダゲレオタイプを作っていたときけばその歴史がいかに古いものかがわかる。

その老舗Voigtländerも様々な変遷の後に現在のコシナが製造販売するブランドとして蘇ったのである。

私が昔勤めていたスタジオにはシュナイダーのジンマーやスーパーアングロン(本庄が輸入販売)そしてローデンストックのシロナー(アサヒペンタックスが輸入販売)等に混ざってコマーシャルエクターやユニバーサルヘリアーがあった。コマーシャルエクターはイーストマンコダックの銘レンズであり、ユニバーサルヘリアーはVoigtländerの銘玉である。

当時はVoigtländerをフォクトレンデルと呼んでいたように記憶するが、フォクトレンデルであろうと、フォクトレンダーであろうと、まずVoigtländerと書かれているものをそんな風に読めるものではなかった。

手元に私の写真を数ページ掲載したアサヒカメラ(1981)があり、広告欄を見るとフォクトレンダーと書かれていることから、フォクトレンデルと読んだのはそれよりも前、ニコンSシリーズからニコンFに変わりだした頃だろう。

ちなみにヤフーでフォクトレンデルを検索すると

「フォクトレンダー ではありませんか?」と促されるが、それでもフォクトレンデルで約2,710件ヒットする。

よく似たものにシマノのデュラエースがあるが、私や私の周りでは今尚ジュラエースが普通に使われている。やはりはじめに憶えた読み方はそう簡単にはぬけないらしい。

|

2010年1月23日

| 記事へ |

コメント(0) |

| 写真撮影・カメラ機材 |

2010年01月22日(金)

昨日の記事にコメントを頂いた。

Sachtlerについてだが、Sachtlerの日本法人では「ザハトラー」と表記しているので、

サクラーではなく、ザハトラーが正しいということである。

--------------------------------------------------------------

2010年01月21日(木) 17:51 by それよりも

「ヴィンテン」「ビンテン」よりも「サクラー」の方が良くないと思います。

こういう変な呼び方を業界用語として使うのはどうかと。

若者がいい気になってまねをするので。

あと、「スチル」のことを「スチーール」と言うとか。

--------------------------------------------------------------

2010年01月23日(土) 00:11 by linear_pcm0153

はじめまして、こんばんは、linear_pcm0153と申します。

いつも楽しく拝見させていただいています。

ザハトラーはサクラーと呼んでも通じるのですか?

日本ザハトラーと正式なカタカナ表記が「ザハトラー」なので

そちらが正解だとは思うのですが気になりました。

映像機材に関わらず、スイス・ドイツ系のカタカナ表記が厄介では

ありますね…。

※エレベータのシンドラーや銃火器のステアーなど

--------------------------------------------------------------

しかし何故Sachtlerをサクラーやサクラと呼ばれるのだろうか。

WEBを見ると機材会社のサイトで今もサクラー、サクラと表記している会社がある。他にもA社、B社、C社等。C社と書いたが、ここは懇意にしている「三和映材」さんである。

私が買い物をするアメリカのPRO AUDIO VIDEO GEARもサクラーだ。ここは石川さんという日本人が社長で、電話も日本語が通じる。

余談はさておき、何故ザハトラーとサクラーの呼び方が混在するのかの理由は簡単だ。本国のドイツでも「ザフトラー」「ザクトラー」と呼ばれ、英語圏や仏語圏では「サクラー」と発音されるからで、日本にSachtlerの法人が無かった頃に「サクラー」呼ばれていたからだろうと思われる。

いずれにしても百聞は一見にしかず。IBC 2009のSachtler紹介ムービーをご覧頂きたい。

いずれにしても日本では現在Sachtler=ザハトラーである。ポール・サイモンやエルトン・ジョンが唄っているように、NIKONが「うちはニコンだ」と言っても、海外でナイコンと呼ばれているのと同じようなものだろう。

外人がいくら「サクラー」だと言っても日本では「ザハトラー」が正しいのである。

|

2010年01月20日(水)

ビンテンでの検索。

ヴィンテンには申し訳ないがついついビンテンになってしまう。

Viに対してヴィと書く習慣が減ってきたためだろう。ベートーヴェンがいつの間にかベートーベンで普通になってきたようなものだろう。検索結果もベートーヴェンが2,940,000件でベートーベンが 4,470,000件と逆転してしまっていることからも頷ける。

ちなみにヴィンテンは9,080件でビンテンは5,920件と今現在は逆転していない。

ホームページでも「ヴィンテンのホームページへようこそ!」ということでヴィンテンが正しいことがわかる。

さて、そのヴィンテンヴィジョン10(ビンテンビジョン10)だがカウンターバランスの調整ノブが空回りしてしまうようになり現在メンテナンス中だ。おそらくノブの取り付け部のどこかが破断したためだ。部分修理では3万弱だが、ヴィンテンのサービスからはアッセンブリーの交換を勧められた。初期状態に比べスプリングなどが弱ってきていたため、重いカムコーダーを載せるとカウンターバランスをいっぱいまで回さなければ完全バランスにならなかったことからもバネの疲労が想像できる。部分修理を行ってもすぐに別な不具合が発生することは容易に想像できる。

メンテナンス費用は高くなるが、やはりカメラマンにとって命ともいえるカメラサポートはベストな状態にしておきたい。もちろん勧められたアッセンブリー交換でお願いした。

下の写真はこのヴィジョン10からこれまでに交換したパーツ。

ブレーキやロック機構、スプリングなどだ。

ボールヘッドは交換で取り外したボールヘッド。磨耗のためにスリップするために交換し、現在は次のような状態だ。

ヴィジョン10LFはバルセロナオリンピックのあった1992年の購入だから、今年で18年目になる。

群馬のふくださんがブログで「安物買いの銭失い」という記事を書かれていたが、まさにその通りだ。カメラサポートは導入費用は高くついてもメンテナンスすることで長期間に渡って高性能を維持できるヴィンテン、サクラーザハトラーなどがいいとおもう。

今回のアッセンブリー交換の工賃は9,000円、部品代は58,950円で税込み合計は67,590円である。ほぼカメラマンの撮影ギャラ2日分に相当するが、長期間の性能維持を考えれば安いともいえよう。

ちなみにこれまでこのヴィンテンにかかったメンテナンス費用を合計すると凡そ30万ほど。国産の高級カメラサポートを購入できるほどだが、18年で平均すれば格安の維持費ではないだろうか。

なんといってもベスト状態のヴィジョン10がいつも身近にあるのがその結果だ。

20100121訂正

コメントを頂いたので記事を修正しました。

「ヴィンテン」「ビンテン」よりも「サクラー」の方が良くないと思います。こういう変な呼び方を業界用語として使うのはどうかと。若者がいい気になってまねをするので。

2010/01/21(木) 17:51 202.75.234.220

あと、「スチル」のことを「スチーール」と言うとか。

|

|