2010年02月26日(金)

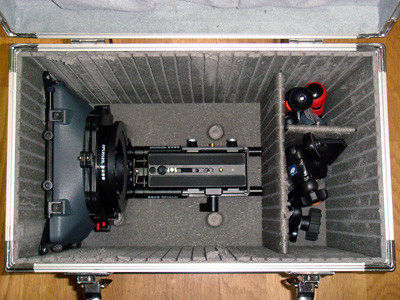

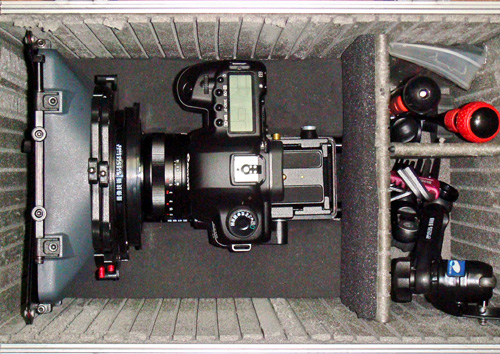

EOS5DMarkⅡの運用に向けて徐々に周辺機材が揃ってきた。 |

2010年02月23日(火)

2月も末に近付いてようやくニッパチが明けようとしている。春の勢いか、堰を切ったように様々な案件が浮上してきた。 |

2010年02月20日(土)

【EOS5DmkⅡ動画撮影】というキーワード。暫くぶりの動画ネタだが、写真との関連が強い。ログを見ると最近はEOS5Dの動画撮影関係の検索が多い。いよいよ本格化してきたようである。 |

2010年02月17日(水)

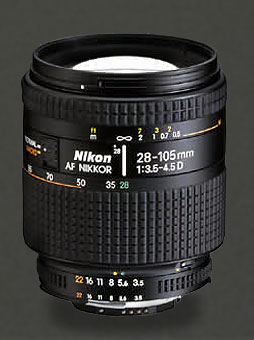

所有しているニッコールレンズ中唯一のFXフォーマットレンズ。そして唯一Made_in_Thailandのレンズ。他のものは日本国内産で一部は栃木産である。このDXフォーマット用レンズはカメラとセット売りされているモデルで、価格対性能比は非常に良い。ほぼ未使用の中古をD300に常時装着するDX専用レンズとして購入した。そういえばD300もMade_in_Thailandである。後述するAi AF Zoom Nikkor 28~105mm F3.5~4.5D(IF)と画角が揃うのでD700のバックアップにちょうど良かった。そしてテレ端の開放F値も5.6よりも2/3絞り明るいF4.5というのも良い。ちなみにPBaseでのユーザー数も18-200mmと並んで圧倒的に多い。 |

2010年02月16日(火)

※(写真は全てクリックすると拡大表示します) |

2010年02月10日(水)

【HVR-Z1 SD PAL】での検索。Z1Jに限らず、最近のSONY製品はPALへの対応が素晴らしい。これまで国内向けのカムコーダーはNTSC専用が当たり前だったがZ1J以降はオプションや標準仕様でPALへ切り替えられるものが多い。HDCAMも当たり前にPALに対応しているし、HDVの、Z7JなどもオプションでPAL対応になる。 |

2010年02月05日(金)

【ikan 5.6吋 HDモニター】という検索。 |

2010年01月22日(金)

|

昨日の記事にコメントを頂いた。 Sachtlerについてだが、Sachtlerの日本法人では「ザハトラー」と表記しているので、 サクラーではなく、ザハトラーが正しいということである。 -------------------------------------------------------------- 2010年01月21日(木) 17:51 by それよりも 「ヴィンテン」「ビンテン」よりも「サクラー」の方が良くないと思います。 こういう変な呼び方を業界用語として使うのはどうかと。 若者がいい気になってまねをするので。 あと、「スチル」のことを「スチーール」と言うとか。 -------------------------------------------------------------- 2010年01月23日(土) 00:11 by linear_pcm0153 はじめまして、こんばんは、linear_pcm0153と申します。 いつも楽しく拝見させていただいています。 ザハトラーはサクラーと呼んでも通じるのですか? 日本ザハトラーと正式なカタカナ表記が「ザハトラー」なので そちらが正解だとは思うのですが気になりました。 映像機材に関わらず、スイス・ドイツ系のカタカナ表記が厄介では ありますね…。 ※エレベータのシンドラーや銃火器のステアーなど -------------------------------------------------------------- しかし何故Sachtlerをサクラーやサクラと呼ばれるのだろうか。 WEBを見ると機材会社のサイトで今もサクラー、サクラと表記している会社がある。他にもA社、B社、C社等。C社と書いたが、ここは懇意にしている「三和映材」さんである。 私が買い物をするアメリカのPRO AUDIO VIDEO GEARもサクラーだ。ここは石川さんという日本人が社長で、電話も日本語が通じる。 余談はさておき、何故ザハトラーとサクラーの呼び方が混在するのかの理由は簡単だ。本国のドイツでも「ザフトラー」「ザクトラー」と呼ばれ、英語圏や仏語圏では「サクラー」と発音されるからで、日本にSachtlerの法人が無かった頃に「サクラー」呼ばれていたからだろうと思われる。 いずれにしても百聞は一見にしかず。IBC 2009のSachtler紹介ムービーをご覧頂きたい。 しっかり「サックラー」と言っている。他にも やはり「サックラー」と言っている。では最後にもう一つ。 やはりサックラーと言っている。ではドイツ人を探してみよう。 ドイツ人らしい人が言っているのは「ザフットラー」「ザハットラー」と聞こえるが皆さんはどうだろうか。 いずれにしても日本では現在Sachtler=ザハトラーである。ポール・サイモンやエルトン・ジョンが唄っているように、NIKONが「うちはニコンだ」と言っても、海外でナイコンと呼ばれているのと同じようなものだろう。 外人がいくら「サクラー」だと言っても日本では「ザハトラー」が正しいのである。 |

2010年01月20日(水)

|

ビンテンでの検索。 ヴィンテンには申し訳ないがついついビンテンになってしまう。 Viに対してヴィと書く習慣が減ってきたためだろう。ベートーヴェンがいつの間にかベートーベンで普通になってきたようなものだろう。検索結果もベートーヴェンが2,940,000件でベートーベンが 4,470,000件と逆転してしまっていることからも頷ける。 ちなみにヴィンテンは9,080件でビンテンは5,920件と今現在は逆転していない。 ホームページでも「ヴィンテンのホームページへようこそ!」ということでヴィンテンが正しいことがわかる。  メンテナンス費用は高くなるが、やはりカメラマンにとって命ともいえるカメラサポートはベストな状態にしておきたい。もちろん勧められたアッセンブリー交換でお願いした。 下の写真はこのヴィジョン10からこれまでに交換したパーツ。   ボールヘッドは交換で取り外したボールヘッド。磨耗のためにスリップするために交換し、現在は次のような状態だ。  群馬のふくださんがブログで「安物買いの銭失い」という記事を書かれていたが、まさにその通りだ。カメラサポートは導入費用は高くついてもメンテナンスすることで長期間に渡って高性能を維持できるヴィンテン、サクラーザハトラーなどがいいとおもう。 今回のアッセンブリー交換の工賃は9,000円、部品代は58,950円で税込み合計は67,590円である。ほぼカメラマンの撮影ギャラ2日分に相当するが、長期間の性能維持を考えれば安いともいえよう。 ちなみにこれまでこのヴィンテンにかかったメンテナンス費用を合計すると凡そ30万ほど。国産の高級カメラサポートを購入できるほどだが、18年で平均すれば格安の維持費ではないだろうか。 なんといってもベスト状態のヴィジョン10がいつも身近にあるのがその結果だ。 20100121訂正 コメントを頂いたので記事を修正しました。 「ヴィンテン」「ビンテン」よりも「サクラー」の方が良くないと思います。こういう変な呼び方を業界用語として使うのはどうかと。若者がいい気になってまねをするので。 2010/01/21(木) 17:51 202.75.234.220 あと、「スチル」のことを「スチーール」と言うとか。 |

2010年01月13日(水)

|

【EOS7D EOS5D 動画】だった。動画が上がっていなくて申し訳ない。 EOS7DとEOS5DにFマウントのAiニッコールを使う場合、EOS7DはAPS-Cサイズ、EOS5Dは35㎜フルサイズとなるが、フルサイズ用のレンズをAPS-CやニコンのDXフォーマットに使用する場合は注意が必要だ。 イメージサークルの大きいフルサイズ用のレンズをAPS-CやDXといった撮像面積が小さいハーフ版デジタル一眼レフに使用すると画角外の余分な光線が鏡筒内面やレンズ側面、またカメラのミラーボックス内部で不要に反射してフレアーを起こす。フレアーは特に暗部に大きく影響する。 動画を撮る場合やスタジオではマットボックスや蛇腹フードを用いて画角外の光線をカットする。時に開放では口径食を起してしまうギリギリのところまで攻めたりもする。しかし、いつもいつも蛇腹フードを使うわけには行かない。邪魔になるからだ。大方の人はメーカー純正のスナップオンやバヨネット式の花形フードを使われていると思う。しかしフルサイズ用レンズの場合はメーカー純正ではハーフ版カメラで使用した場合は浅すぎる。      私が大好きなAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5やAi-sのAi Zoom Nikkor ED 50-300mm F4.5Sでは純正は95Φのカブセ式フードHK-5になる。   最後の写真はDXフォーマットで使用するためにフードを装着したオールドニッコールレンズだ。  APS-Cで使用すると25-50mmは40-80mm、20㎜は32㎜、58-11mm相当の焦点距離にシフトする。フィルムカメラの使用が長かったので、APS-CやDXモードの時はオリンパスペンFを使っていた時の頃を思い出して使うのだが、なかなか画角がイメージできない。また撮影時に1.6倍や1.5倍をかけて計算するよりも換算表の方が便利が良いし、レンズに換算焦点距離を印刷したテプラを貼ったりしている。 古いレンズの場合、別売りや付属のフード類はメーカーに在庫は無く、Yahoo!やe-Bay、または田舎の中古カメラ店を探すと格安で入手できる場合がある。間違っても都会の中古カメラ店などで購入することは避けたい。時に発売当時の数倍のプレミア商品になっていたりするからだ。購入や入札する場合は事前に発売当時の定価は調べておきたいところだ。以前四国の中古カメラ店で500円で購入したものと同型のものが大阪のカメラ店で1万円を越える金額で販売されていた。 安く販売されていたときは迷わず衝動買いをお薦めする。見逃して次に入手できるチャンスはいつ訪れるかはわからない。 |

2010年01月01日(金)

|

明けましておめでとうございます。 旧年中は勝手気ままなブログにお付き合いくださり有難うございました。今年も相変わらず独断と偏見に満ちたブログになること必至ですが、何卒お引き立てのほどお願い申し上げます。 笹邊幸人 2010年元旦 昨年から徐々に計画していたEOS動画がようやくスタートラインに立った。まだ仕事を請けるところまでは完成していないが、その一部を紹介するためにスタジオで機材の撮影を行った。  次の写真は最短焦点距離のAi Nikkor 15mm F3.5Sだ。  先ほど書いたEOS+ニッコールレンズのことだが、EFレンズには絞り環が無く、ボディー側から電気的にコントロールするようになっている。同様にニコンも最新のレンズはキヤノン同様絞り環が省かれてしまった。実はこれが動画撮影にとって非常に不便になる。ビデオカメラの絞り(アイリス)は連続可変し、作画意図に合わせて微妙なコントロールが可能(一部民生機のVXやPDなどでは段階変化)である。中継録画のようにVEが撮影中にアイリスを調整することはないが、時にアイリスフォローが必要な場合は段階変化はいただけない。 では、何故ニッコールにキヤノンなのか? それはニコンのムービー機能が動画制作向けのものではなく「連続する静止画」としての要望からスタートしたらしく、ファインダーがアイリスの変化に対応して変化しないようになっているからだ。D3sで色々確認したがアイリスを絞ってもライブビューは明るいままだった。メニューで変更できるのかとニコンの技術者にも聞いたが無理なようだ。ニコンはあくまで写真機ということだ。 我々は普段からソニーのビデオカメラにキヤノンやフジノンのレンズを装着して使っているため、ビデオカメラにカメラメーカー純正のレンズを装着する必要は感じていないしビデオカメラメーカーもOEMで純正レンズを供給している程度だ。 EOS動画を考えた時にレンズは迷わずマニュアルフォーカスのニッコールと考えていた。もちろんNIKON FからF2、F3Pと使ってきたユーザーゆえにニッコールへの愛着は強い。もちろんキヤノンF1やA1も使い、FDレンズも色々使ってきたが、ここに来てEOSのマウントに余分な光学系を入れないで使えるFマウントのMFニッコールレンズが輝きだした。当然余分なコストがかからないこともEOS+ニッコールレンズの大きな理由だ。キヤノンのEFレンズもEF-S17-55mm F2.8ISやEF70-200mm F2.8Lを持っているが、これを5DMkⅡに装着して写真を取るかと言えば疑問だ。写真はあくまでD700である。 EOS+ニッコールレンズに対する基本的な考え方は5DMkⅡはあくまで撮像部分である。そのためにメーカー保証の対象から外れる改造なども必要だ。この考え方はビデオカメラに置き換えるとわかりやすい。ビデオカメラの場合はレンズ、カメラヘッド、ファインダー、マイクなど全てがバラバラに構成され、必要に応じてメーカーの枠を越えてシステムを構築する。EOS動画も同様、必要に応じてレンズ、周辺機器などを組み合わせていくことが動画カメラとしては自然な流れではないだろうか。写真には全貌は写っていないが、5DMkⅡに取り付けられたモニターは5.6吋の液晶モニター。小柄だが1024×600の解像度を持ち、EOS5DmkⅡとはHDMIで接続する。電源はソニーのNP-F970を12Vに昇圧して使用している。 際最後の写真はAi AF Zoom Micro Nikkor ED 70-180mm F4.5-5.6Dを装着したEOS5DmkⅡ  |

2009年12月06日(日)

|

会社のYouTube Channelにメダルが付いていた。再生回数が多いランク付けらしい。 といっても一日に200程度である。

この時、従来のSD画質の素材をアスペクト比4:3のままでハイビジョン表示させて解像度をアップさせる実験を行っていた。H264やMpeg4など、ビットレートを変え、コーデックを変え、サイズを変え、色々テストした。テストはローカルサーバーでは不可能なため、毎回アップロードしては削除の繰り返しになる。その都度最近のアクティビティーに「senrivideoさんが新しい動画をアップしました」と表示され、登録ユーザーにメールが送られていたはず。大変申し訳ない。何の見返りもない作業だが、自分なりに納得できる程度までは画質が向上した。その結果が下の動画。高画質化したものと従来のものを並べているので、同時に再生して比べていただきたい。タイミングの調整は早いほうの一旦停止ボタンを一瞬ダブルクリックして調整できる。音声がダブって聴き辛いときは片側の音声を下げていただくとよい。このサイズで比較しても差は大きいと思うがどうだろうか。どちらもマスターは同じもので、YouTubeへのエンコード方法が異なるだけである。 当然のことだが動画の公開に当たってはクライアント、出演者(友人の稲森誠、望月カオル)本人、事務所の許諾を頂いている。また使用音楽の著作権、音源使用権等の隣接権も処理済である。 なお、YouTubeのアカウントをお持ちの方はチャンネル登録していただくと新しい動画をアップした際にお知らせが届く。 |

2009年12月04日(金)

|

愛用しているビンテンのヴィジョン10LFが壊れた。今年の6月にボールヘッドを交換したものだ。前回は磨耗だが、今回はカウンターバランス調整用のツマミが空回りして締め付けられない。これが本番なら一大事。仕込の機材チェックで発見した不具合だったので助かった。 今回は修理対応ではなくオーバーホールになるかもしれない。いずれにしてもヴィジョン10が無ければ大変困る。とりあえず急ぎで見積を取っているが、嬉しいのは代替品だ。「ビンテンの金額が高いのはこういった場合のコストも計算に入れているからです。」と代理店から説明を受けたことがあるが、確かにそうだ。製品のコストには製品だけではなく、部品保有やメンテナンスの代替品などのコストも入れて計算される。高いものを売りっぱなしでは困るのである。  |

2009年11月23日(月)

|

サイエンス映像 撮影会社というキーワード。 私が最初に撮ったサイエンス映像といえばやはり天体写真ということになろうと思う。確か16歳だったと思うが、月刊天文ガイド誌に応募した木星の写真が掲載されたことがある。当時水星の日面通過や火星大接近、そしてアポロ計画などが多くの人に天文への興味をそそった。私もその一人で68mmの赤道義を購入して様々な写真を撮ったり、当時趣味にしていたアマチュア無線を応用して流星の電波観測などもやった。それらは決して将来に実るものではなかったが、今生業としている映像制作においては色々と役立つことが多い。  私がサイエンス映像が好きなのは、おそらく自然を相手に生きてきた父親の影響だと思う。当時一緒に天体望遠鏡を担いで山に登ったり、四国まで遠征した悪友は現在学校の教諭をし、その子息は彼の影響か、物理学に興味を持って阪大の理学部へ進んだ。また従兄弟の子供は現在東京天文台にいる。子供の頃に持った興味は将来まで影響するというのは確かだと思う。 先日の行政刷新会議の事業仕分けで、科学技術関連の事業が続々とカットの判定を受けた。不要不急の事業を削ることが仕分けの目的とはいえ、このまま進んで行って将来の科学技術研究を担う子供達を育てられるのだろうか。 日本科学未来館の館長を務める元宇宙飛行士の毛利衛さんも「国の事業に対して、赤字という概念を持ち込むこと自体が間違っている。 国が小学校の経営に税金を投入することを赤字というわけがない!」と。そして「これは日本国の未来のためにやっている事業で、科学によって日本が未来を切りひらくことを示し、実現するための事業であって、未来への投資としてこれほど重要なものはない」とも。 |

2009年11月22日(日)

「映像制作 技術 関西」でのヒット。Googleでトップにヒットしている。 実は先日「映像制作 技術系」を検索したらこのブログからもリンクしている知り合いの福田氏のブログが第一位にヒットしていた。早速その秘密を解析してみた。その結果から会社のWEBページを50ページほど書き換え、Googleサイトマップも更新した。またこのブログも大幅に変更した。(見た目はあまり変わらないが、結果的にはこのブログでは900ページほどが書き換わったはずだ。 それが功を制したのかどうかは不明だが、「映像制作会社 技術系 関西」などが上位に上がった。 ちなみに会社のサイト内検索で「技術系」を検索したところ78件ヒットしていた。その中の“description”に書いた内容 "企業・法人用映像制作&撮影技術会社:株式会社千里ビデオサービス (大阪・近畿・関西)TV番組取材、撮影、中継、編集、DVDサービス、ストリーミングサービス、イベントサービス。医療系、医薬系、福祉系や理化学、物理、技術系などの理系映像にとどまらず商品案内、会社案内、自然映像などのECOやエンターテインメント映像の制作も行っています" |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |